探索地震发震时刻的周期性是揭示地震物理机制的重要突破口,但相关研究受到观测资料不足、处理方法欠缺和人类活动噪音干扰等多方面制约。日本Hi-Net地震台网自 2002 年以来已运行了20多年,积累了迄今为止最为连续和完备的地震目录。郝金来等(2019)(相关报道见《日本地震的发震时刻具有统计意义上的24小时周期》)基于谱分析方法,首次从该目录中发现日本地震发震时刻存在24小时的日周期,但该结果无法完全排除人类活动噪音的干扰。为此,深入探索其它潜在的周期至关重要。

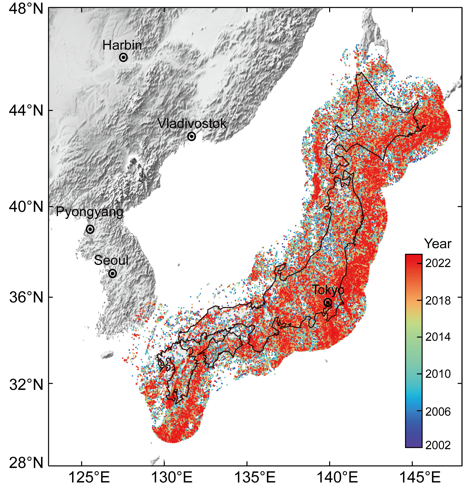

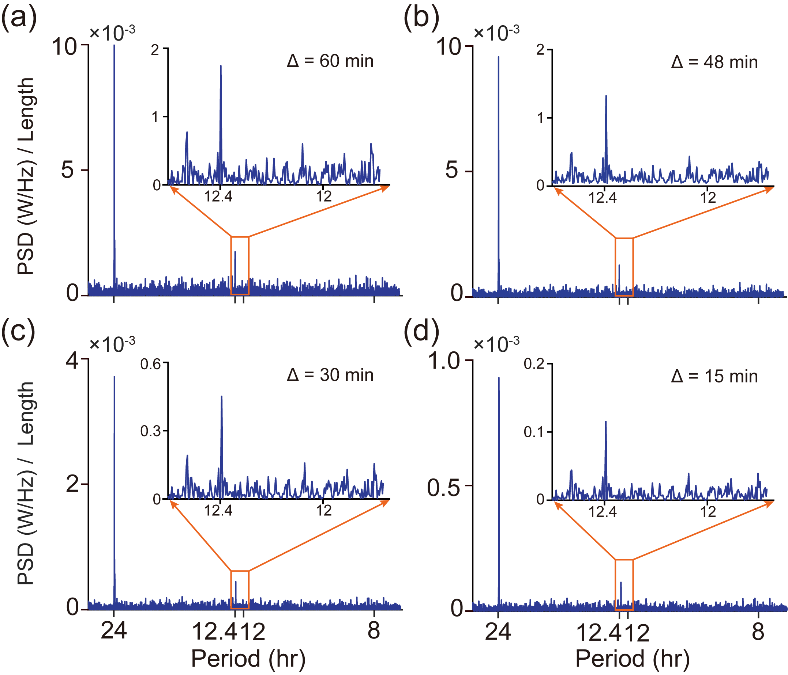

中国科学院地质与地球物理研究所博士生郑金波与王巍副研究员、张金海研究员选取了日本本岛及其海岸线 100 公里以内的地震事件,筛选了不同区域的完备震级,并去除了余震序列的干扰,确保了地震目录的完备性和独立性。然后,他们发展了一种基于年度平均功率谱的分析方法,该方法与以往广泛使用的统计分析方法(例如Schuster检验)不同,它不依赖于潮汐相位信息和特定周期假设,因而能够同时检测多种潜在的周期性。基于不同参数组合的分析结果表明,日本地震目录中存在一致且稳定的12.4小时和24小时两个主要周期。其中,小震(1.5~2.4 级)的统计结果同时呈现出12.4 小时和 24 小时两个周期,但较大震级(≥1.8 级)仅能呈现出24 小时周期,这表明小震受潮汐影响更为显著。值得注意的是,12.4小时周期与月球潮M2分量一致,它完全独立于任何人类活动周期,因而可以彻底规避人类活动噪音的干扰。该研究首次基于地震目录的统计分析确认了月球潮汐对地震触发的调制作用,为探索地震外部触发机制提供了依据。

图1 日本本岛及周边100km范围内地震事件分布。时间窗口:2002年6月至2023年6月

图2 不同时间间隔条件下年度平均功率谱的分析结果。(a) 60 分钟,(b) 48 分钟,(c) 30 分钟,(d) 15 分钟

研究成果发表于地震学国际学术期刊SRL(郑金波,王巍,张金海. Detecting Tidal Periodicities of Earthquake Occurrence in Japan Using Spectral Analyses[J]. Seismological Research Letters, 2025. DOI: 10.1785/0220240340.)。研究受中国科学院重点研发计划(KGFZD-145-23-15,ZDBS-SSW-TLC001)项目资助。

郑金波博士生