古新世-始新世极热事件(PETM)发生在距今5600万年前,是一次历时短暂、由巨量富12C的轻碳注入到海气系统所引发的快速增温事件。这次事件导致全球平均气温上升约5至8摄氏度,并引发了海洋和陆地生态系统的重大变化。野火作为一种重要的自然现象,其活动受气候变化影响显著。有学者提出,环境的剧烈变化导致古新世泥炭地的燃烧(野火假说),很可能是PETM时期轻碳的一个重要来源。此外,数值模型预测,随着全球变暖的加剧,野火活动的频率和规模预计将呈现出上升趋势。因此,系统开展PETM时期野火研究是检验野火假说和模型预测准确性的关键。然而,关于PETM期间野火活动的全球响应和区域差异,科学界尚缺乏深入了解。

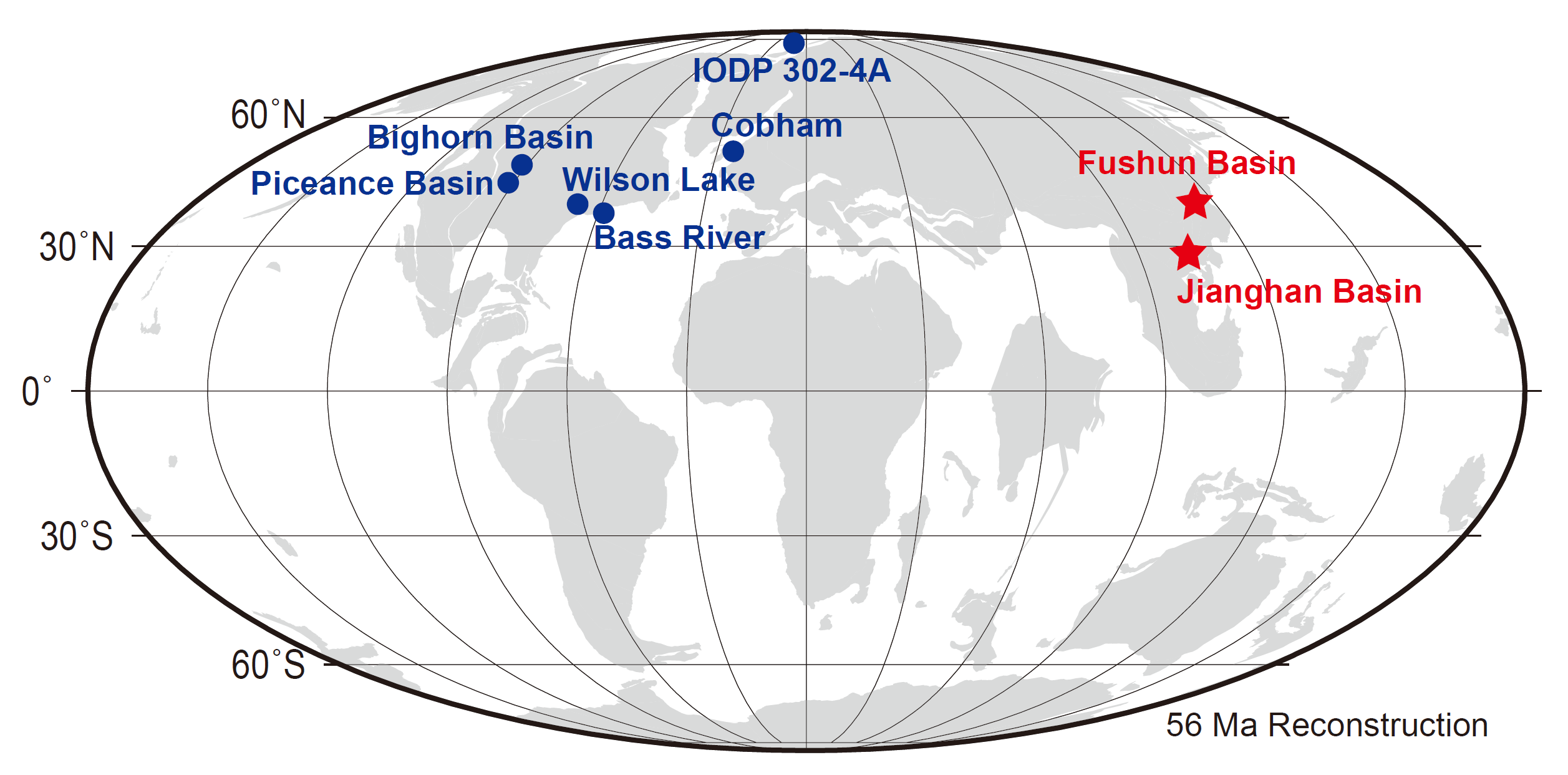

近日,中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化与环境演变全国重点实验室陈祚伶副研究员、杨石岭研究员、孙继敏研究员、丁仲礼研究员及研究团队联合中国科学院古脊椎和古人类研究所等单位通过多环芳烃(PAHs)示踪东亚地区PETM期间的野火历史,并集成全球已发表的野火记录(图1),研究PETM时期野火活动的时空特征,以检验野火假说和模型预测。研究发现(图2),根据野火发生的时间和强度差异,PETM时期野火记录大致可分为五类:(1)以北美Bighorn盆地和Bass River为代表,整个PETM时期野火活动没有明显变化(图2、图2f);(2)以北美Wilson Lake和中国江汉盆地为代表,在碳同位素偏移(CIE)开始时,野火活动出现了短暂的加强(图2e、图2g);(3)以北极地区记录为主,多环芳烃和惰质组数据表明,在PETM期间野火频繁发生(图2a);(4)以中国抚顺盆地记录为代表,在PETM恢复期野火活动显著加强(图2h);(5)以欧洲Cobham和北美Piceance盆地记录为代表,在PETM开始阶段野火活动显著减弱(图2b、图2d)。总之,全球野火活动集成数据表明,PETM期间不同区域和时间段的野火活动差异非常大。野火活动的时空差异很可能是气候、植被和野火动态之间复杂相互作用的结果。全球野火记录并不支持古新世泥炭地全球燃烧的说法。因此,与野火相关的轻碳来源这一说法值得商榷。此外,研究也表明全球变暖并不一定意味着野火活动的整体加强。

图1 PETM时期野火研究点位分布图。蓝色圆点代表已有研究点位,红色五角星代表本研究新增研究点位

图2 PETM时期全球野火记录集成(位置如图1所示)。图中黑色点线代表δ13C记录,红色点线代表野火记录。蓝色阴影部分突出显示了PETM事件

该研究不仅填补了PETM期间东亚地区野火活动历史研究的空白,还为理解全球变暖背景下野火活动的响应和区域差异提供了重要依据。研究结果表明,气候变暖并不总是导致野火活动的增加,其影响还受到植被类型、降水格局和燃料供应等多种因素的制约。此外,该研究还对气候模型预测未来野火活动提供了启示。气候模型在预测未来变暖情景下的野火活动时,应综合考虑气候、生态和地理因素之间的复杂相互作用,以更准确地模拟野火活动的动态变化。

研究成果发表于国际学术期刊GRL(陈祚伶,李晨妍,杨石岭,吕沛宗,唐自华,孙继敏,倪喜军,方琳浩,丁仲礼. Two Sites in East Asia Add to Spatiotemporal Heterogeneity of Wildfire Activity Across the Paleocene–Eocene Thermal Maximum [J]. Geophysical Research Letters, 2025, 52: e2024GL113829. DOI: 10.1029/2024GL113829.)。研究得到中科院先导项目(XDB0710000)、国家重点研发计划(2022YFF0800800)、国家自然科学基金(41772175)和岩石圈演化重点实验室开放基金(SKL‐K202301)的联合资助。