地下工程中广泛存在的结构面,显著增强了岩体结构的非均质性,并直接影响了岩体的物理力学性质。对地下结构面网络的表征及其在应力扰动下的动态演化进行研究,是地球科学的重要命题。

水力压裂技术是一个典型的强应力扰动过程,广泛应用于非常规储层(如页岩油气、煤层气开发)和清洁能源(如地热开发)等领域。这一过程通过产生复杂的高渗裂缝网络,来增强储层岩体的渗流性能。然而,水力压裂过程发生在地下深部储层,无法直接观察,尤其深层岩体通常会形成复杂的结构面网络,其对水力裂缝产生与扩展的影响过程尚不完全清晰。因此,系统地研究天然结构面网络对水力压裂过程的影响,并评估裂缝网络连通性的动态演化,是当前地球科学领域的研究热点与难点。

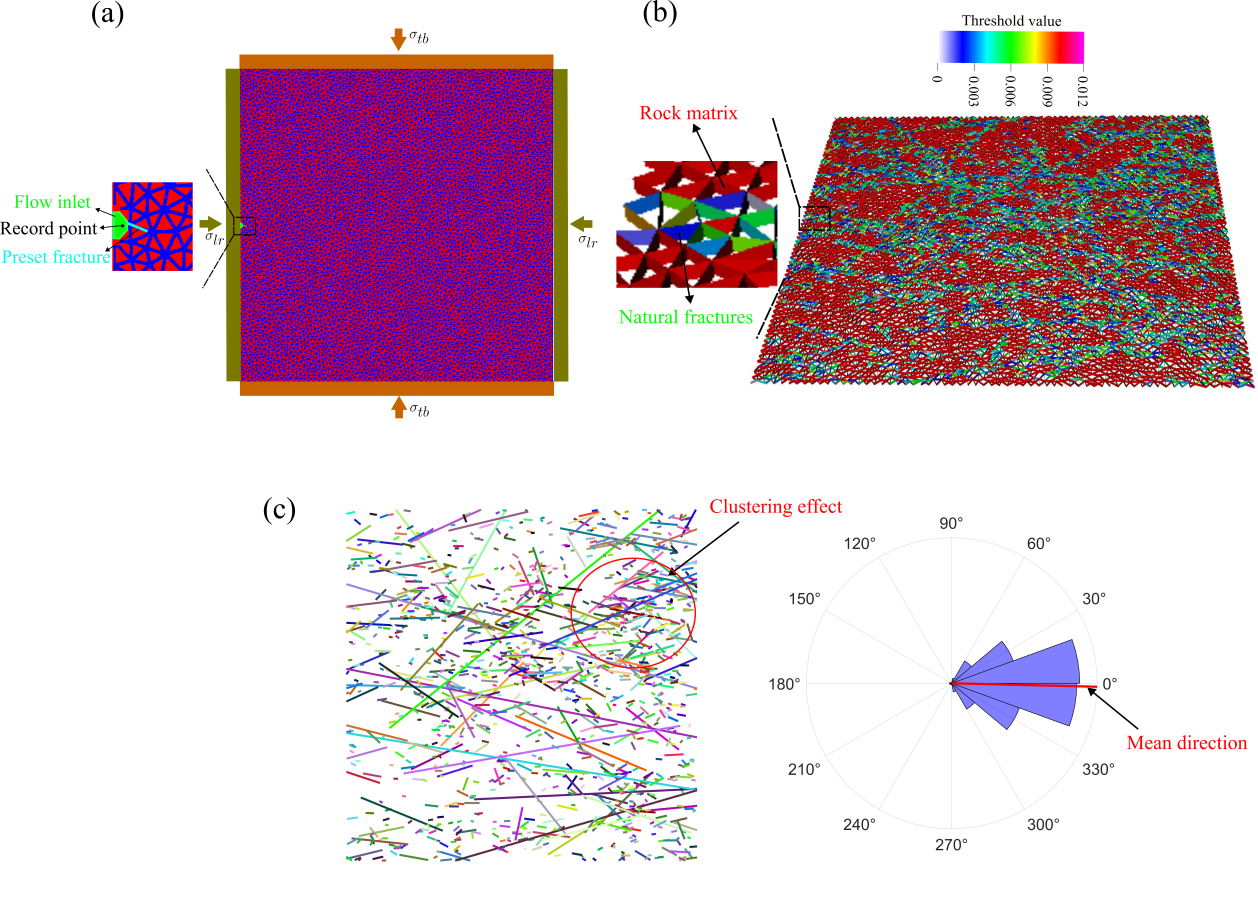

为解决这一问题,中国科学院地质与地球物理研究所朱维伟特聘副研究员、祁生文研究员,联合清华大学王沫然教授、中国石化勘探开发研究院陈志强博士及沙特阿美首席专家Ali Yousef博士团队,提出了一种基于离散元法(DEM)与格子玻尔兹曼法(LBM)结合离散裂缝网络耦合的水力压裂模拟方法。该方法利用离散元法模拟固体颗粒的变形行为,同时结合格子玻尔兹曼法模拟流体的流动过程。通过朱维伟副研究员自主研发的离散裂缝网络建模软件 HatchFrac,可以生成不同形态的天然结构面网络(如图1c所示)。进一步通过与离散元颗粒面的相交检查,确定与结构面网络相交的颗粒面,并将其定义为结构面片段。每个结构面片段的联结强度通过Weibull分布进行描述,从而建立了含结构面网络的强非均质岩体模型,并考虑复杂的天然结构面网络对水力压裂的影响。

图1 (a) DEM-LBM数值模拟计算域;(b)含天然结构面网络的强非均质岩体;(c)利用自主开发的离散裂缝网络软件HatchFrac生成的天然结构面网络及其方向分布

水力压裂过程受到多种复杂因素的影响,包括地应力、岩体渗透率、岩体强度非均质性、注入速率、流体粘度等。他们假设岩体的非均质性完全通过天然结构面网络来表征,并重点考虑注入速率和流体粘度对水力压裂过程的影响。在天然结构面网络的建模中,主要考虑了结构面方向、集群效应以及强度非均质性对水力压裂过程的影响。通过Taguchi正交设计,共设计了18个水力压裂案例,以系统研究不同因素对裂缝网络演化的影响。

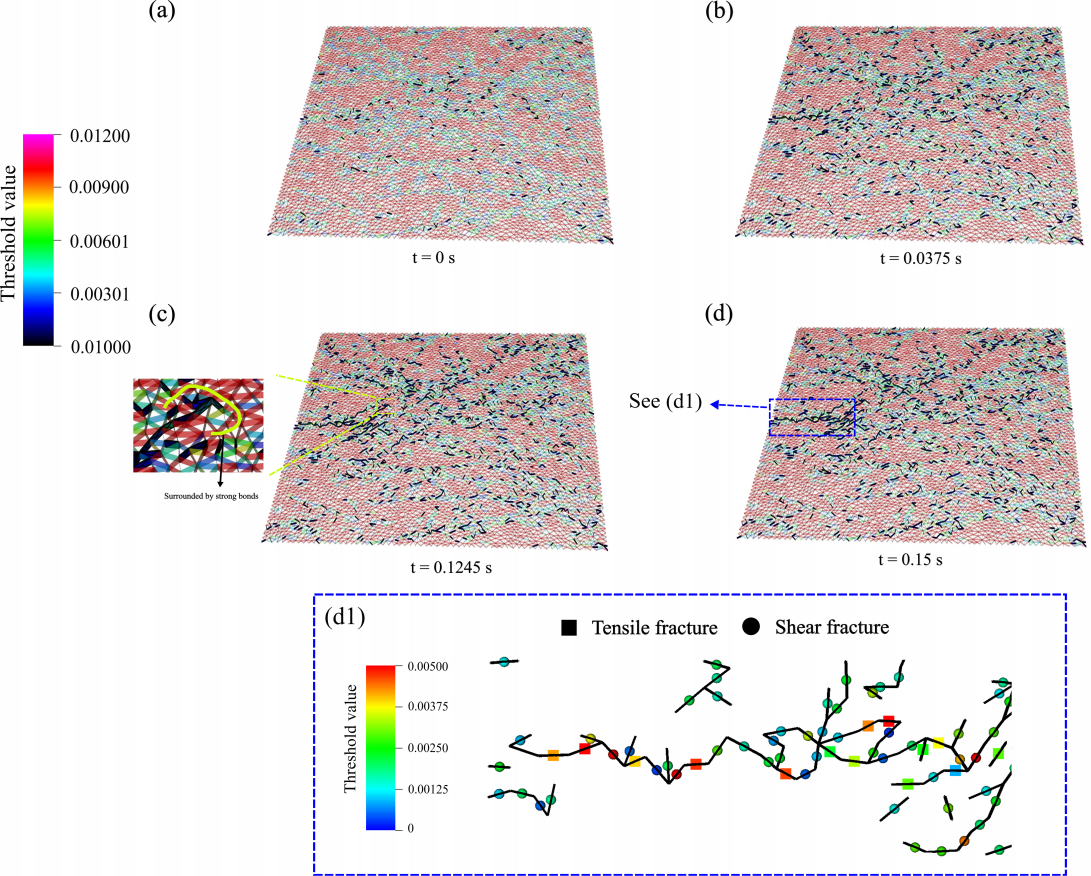

结果表明,天然结构面网络的强度非均质性对水力压裂过程具有重要影响:较弱的天然结构面使水力裂缝更容易沿弱面扩展,从而降低注入压力和能量;相反,强度较强的天然结构面则会阻碍裂缝扩展(如图2c所示),导致注入流体压力升高,直到压力足够大以破坏天然结构面或克服地应力,从而改变裂缝的扩展方向。因此,天然结构面的存在使得水力压裂过程中形成的裂缝网络更加复杂。由于孔隙压力和局部地应力变化,局部天然结构面可能被激活,形成局部集群。随着水力压裂的进行,不同结构面集群可能联结,形成更大的集群,最终降低注入压力。

图2 案例1中不同时间的水力裂缝扩展情况。当裂缝扩展路径遇到较强的联结时,如(c)放大图所示,需要更高的注入压力才能破坏这些联结并继续扩展。放大区域中的裂缝类型如(d1)所示,其中方框表示拉张裂缝,圆圈表示剪切裂缝,颜色渐变从红色到蓝色表示裂缝强度的递减。

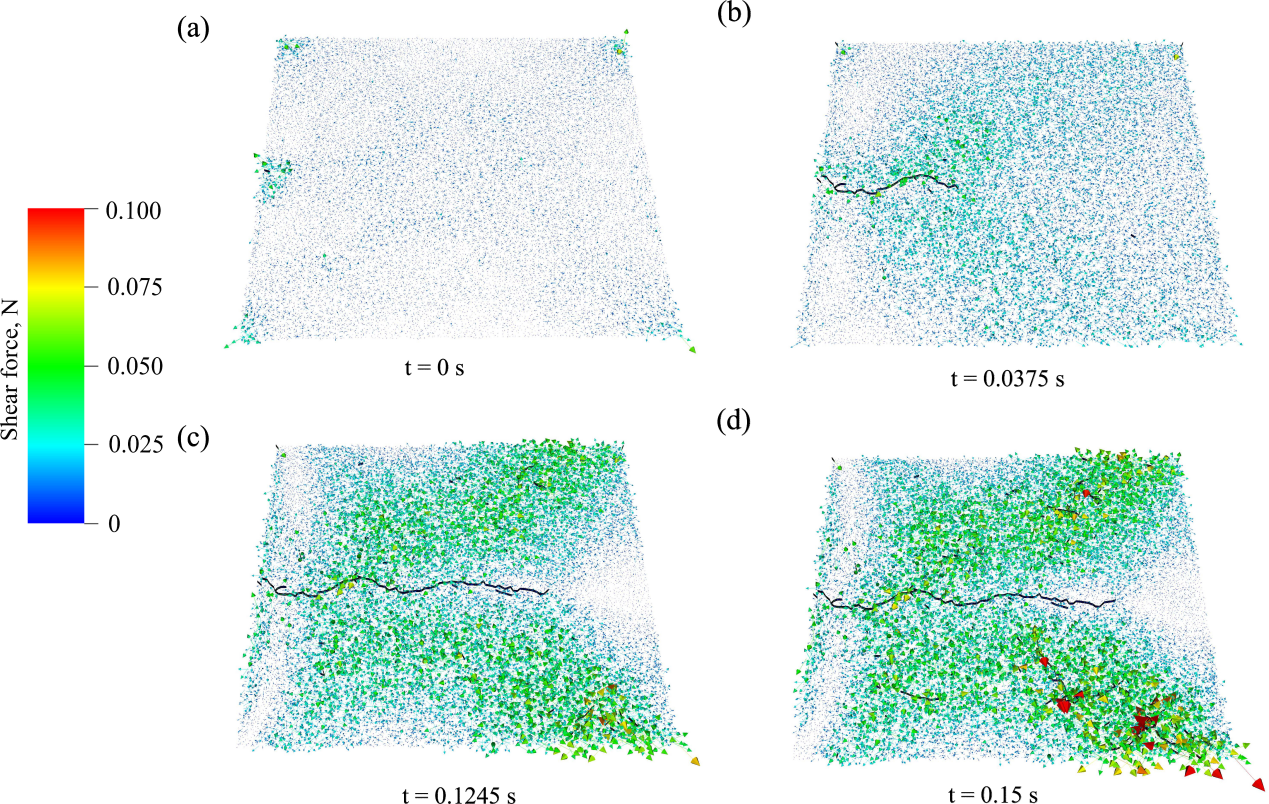

水力裂缝中的流体压力较高,会改变其周围的应力状态,使得强度较低的天然结构面发生活化。如果应力影响范围波及到边界,会导致应力叠加增强,形成局部较大范围的裂缝集群(如图3所示)。自然界中存在不同类型的边界,如断层等,应力的叠加将引起复杂应力场的重分布,局部应力集中,可能会重新激活天然结构面,甚至诱发断层活动,引发地震。

图3 在案例3中不同时间的剪切力演化过程,单位为牛顿(N)。如(b)至(d)所示,主水力裂缝的附近区域剪切力增加。如(c)和(d)所示,主水力裂缝的影响扩展至角落区域,导致应力的叠加效应

由于岩体的非均质性,水力压裂过程中形成了复杂的裂缝网络,包括从流体注入口(射孔处)发育的水力裂缝和不与水力裂缝相连的局部天然裂缝,构成了一个复杂的多集群系统。通过自主提出的多集群裂缝网络连通性表征指标Ct,可以定量描述复杂多集群裂缝网络的连通性动态演化规律。

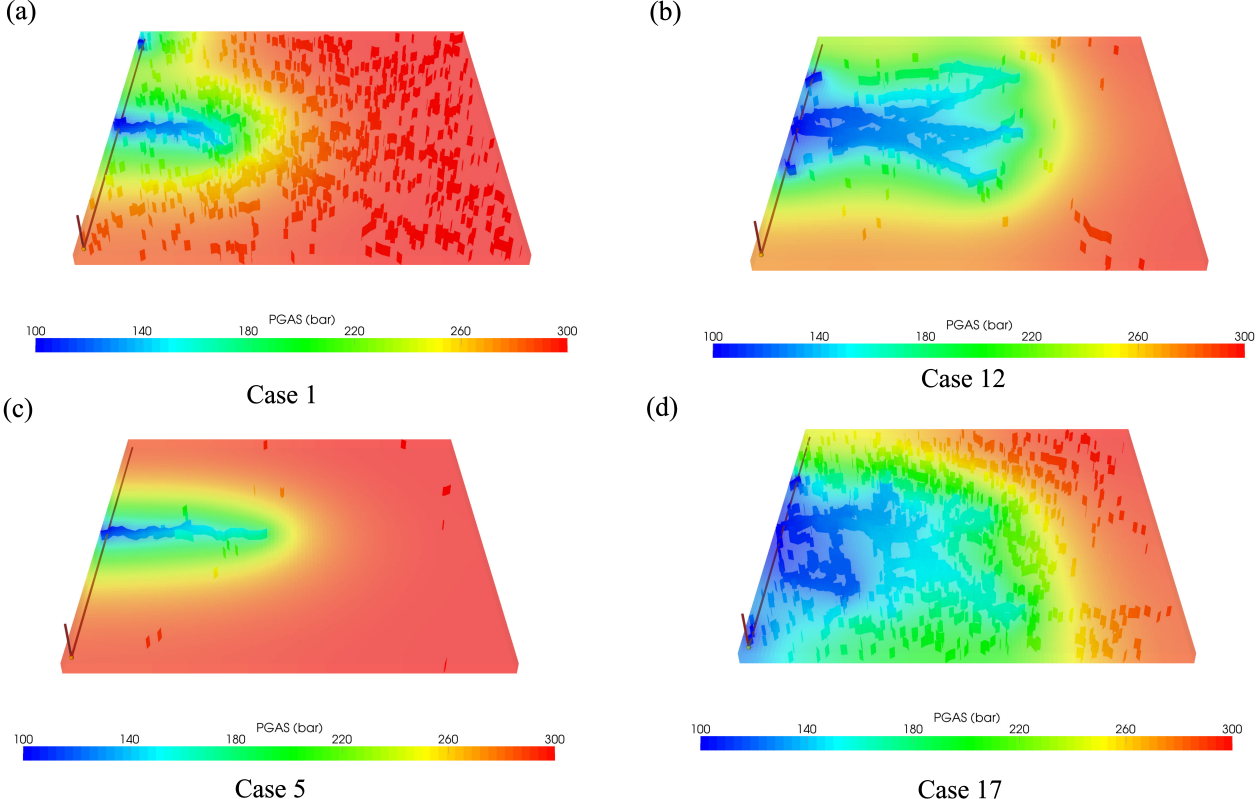

水力主裂缝所在的裂缝集群称为中心集群,与局部裂缝集群区分开来。裂缝集群中的大多数裂缝经历剪切破坏(剪切应变大于拉张应变),且随着强度非均质性的增强,剪切破坏的比例也增加。拉张破坏的裂缝主要存在于中心集群中,而局部裂缝集群则主要由强度较弱的天然结构面剪切破坏所形成。多集群裂缝网络的连通性由中心集群和局部集群的贡献共同决定。在非均质性较弱的算例中,中心集群的贡献可以超过80%。连通性最好的算例通常特征为较弱的裂缝强度非均质性、较高的注入速度和流体粘度;而连通性最差的算例则具有较强的裂缝强度非均质性、较小的注入速度和流体粘度。裂缝网络的连通性与流体产量之间存在正相关关系,但两者并不完全等价,相关系数为0.60。通过对典型算例进行气水两相流动模拟(图4所示)发现,产量与生产井直接或间接相连的裂缝总长度相关性最高。如果局部裂缝集群未与生产井相连,短期内由于基质的低渗透性,其对产量的影响较小。然而,从长期来看,局部裂缝仍能减少流体在低渗基质中的运移距离,并且在进一步的压裂过程中,有可能与其他裂缝集群联结,从而对产量的提高做出贡献。

图4 利用UNCONG软件进行典型案例(1,12,5,7)水气两相流动模拟的气体压力分布

研究成果发表于国际学术期刊JGR:Solid Earth(朱维伟,陈志强, Xupeng He, 刘婧瑶,郭松峰,郑博文,Ali Yousef,祁生文*,王沫然*. Numerical analysis of the dynamic mechanisms in hydraulic fracturing with a focus on natural fractures. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129, e2024JB029487. DOI:10.1029/2024JB029487.)。研究受国家自然科学基金项目(No. 42141009, No. 2019YFA0708704)、中国科学院地质与地球物理研究所重点研究项目(No. IGGCAS‐202201)、中国科学院青促会项目(No.2023073)和第二次青藏高原科考项目(No. 2019QZKK0904)资助。

朱维伟副研究员