近期瑞士日内瓦大学的Farsang and Zajacz(2025)在Nature Geoscience发表了一项重要成果,他们通过新颖的实验确定了在岩浆弧条件下水流体中的主要硫物种是二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)和硫氢根(HS–),与传统认识明显不同,这为理解岩浆过程中硫的行为和金的富集机制提供了关键见解。

俯冲带上方的弧岩浆比大洋中脊岩浆氧化程度更高,这一点早已得到证实,因此弧火山排气物质包括SO2或硫酸盐,而不是甲烷(CH4)或H2S等毒性更强的化合物。此外,弧岩浆通常与斑岩铜矿的成因密切相关。斑岩型铜矿床的成因涉及岩浆热液在弧形火山下的地下搬运铜和硫形成矿床的作用。然而,岩浆条件下热液中的主要硫种一直存在争议。传统上,热力学模型和溶解度实验被用来预测低压和高压环境中的硫元素及其络合物。由于实验中控制氧逸度和pH值的复杂性,原位测试硫种型的实验十分有限。从2011年开始,原位实验中出现了硫物种S2–和S3–的报道(Pokrovski and Dubrovinsky, 2011),随后又提出S3–物种在俯冲带流体以及形成铂金和黄金矿床的热液中具有重要作用。然而,大家普遍关切的S3–的重要性尚未得到可靠的实验证明。造成这种不明确的主要原因是实验技术手段的局限性,而这种局限性体现在无法精确控制中压-高温体系下岛弧岩浆氧化还原条件以及原位监测硫形态的实验条件,所以导致对于硫形态的认知存在一定偏差。

为了攻克这一难题,Farsang and Zajacz(2025)创新性地采用了原型高压容器装置,结合原位拉曼光谱技术,从而能够在一系列与自然界相似的压力–温度–氧化还原条件下,对实验流体中的硫形态进行精准的原位测定。实验流体的组分与钙碱性弧岩浆作用相关的岩浆流体组分相当,主要为水、氯化钠与硫酸,旨在最大程度还原弧岩浆流体。在实验过程中,通过更新实验设备以达到对氧化还原条件的精确控制,将流体以合成流体包裹体(SFI)的形式成功捕获,随后利用拉曼光谱技术在不同的实验条件下对这些包裹体进行原位测定。该研究主要获得了以下认识:

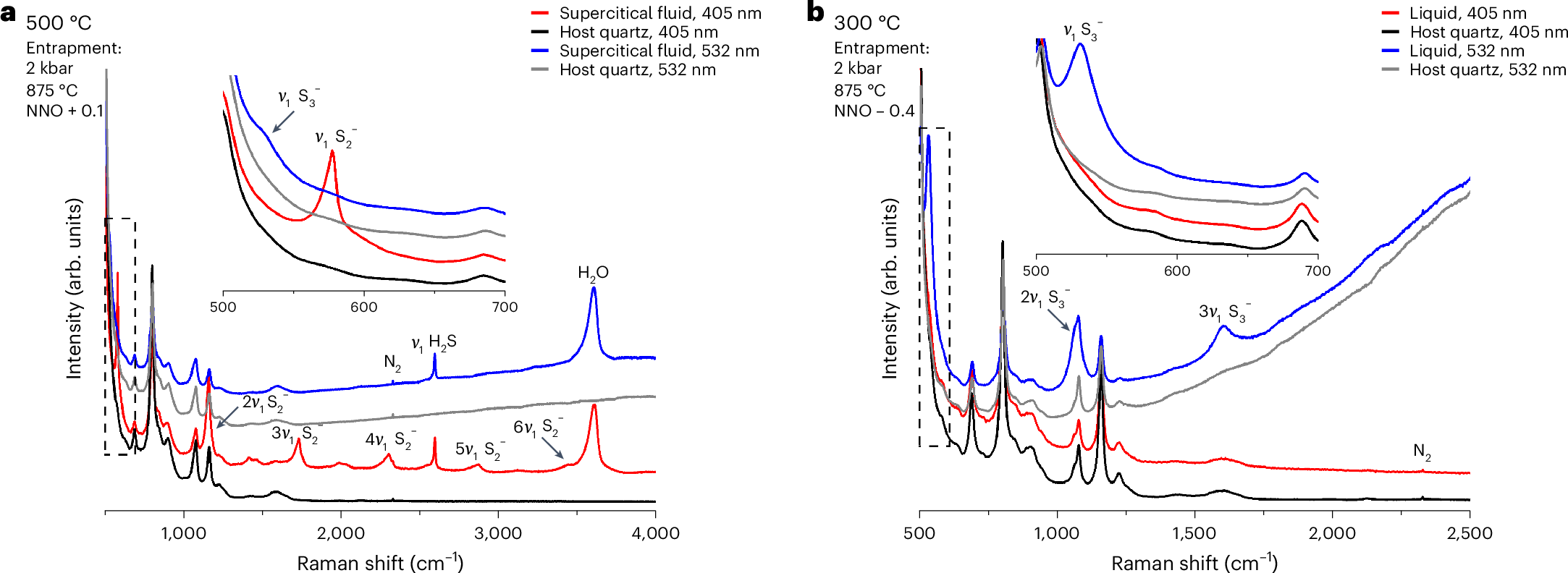

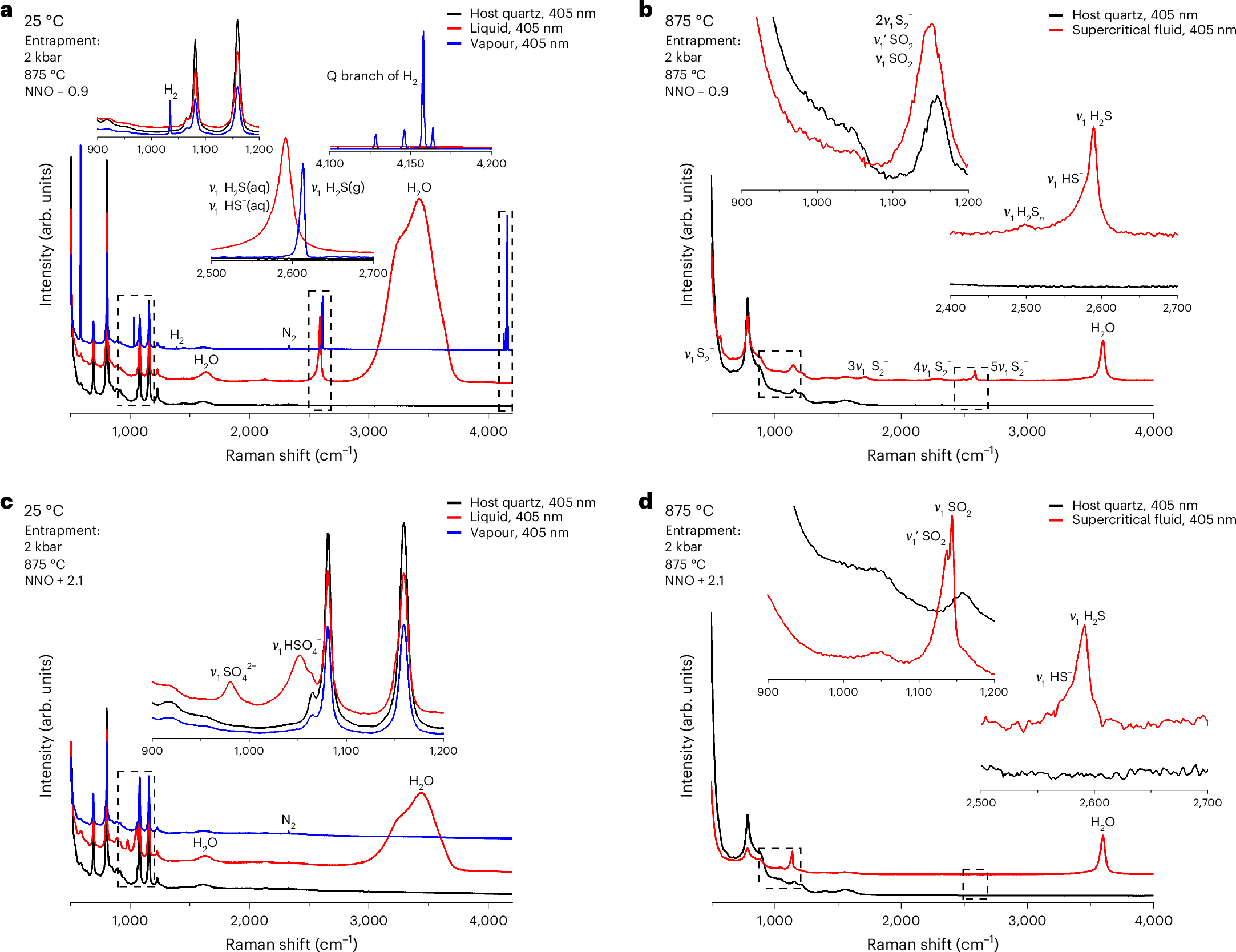

首先,研究利用拉曼光谱技术原位分析捕获流体中的硫形态,确定了弧岩浆流体中S主要以HS-、H2S、和SO2为主要存在形式,而以往研究中备受关注的S6+、S2-和S3-自由基的浓度在此次实验中可忽略不计(图1),这一结果与先前部分实验研究的结论完全相反。经过深入分析发现,以往研究之所以得出不同结论,主要原因在于实验条件的局限性,特别是激发光波长选择不当引发的共振拉曼效应,这种效应严重影响了对硫自由基浓度的准确测定,从而导致其浓度被高估,误导了对硫形态组成的认知。而该研究团队进行拉曼光谱测定过程中采用了405 nm和532 nm两种激发波长的激光,以避免硫自由基形态的共振拉曼效应影响定量分析。另外,该团队通过设计的原型快速淬火外部加热的碳化钼-铪压力容器组件设备,实现了流体氧化还原状态的精准调控。实验结果发现,还原条件下,岩浆流体中S主要以HS-和H2S形式存在,而在氧化的条件下,岩浆流体中的S主要以SO2和SO42-形式存在(图2)。

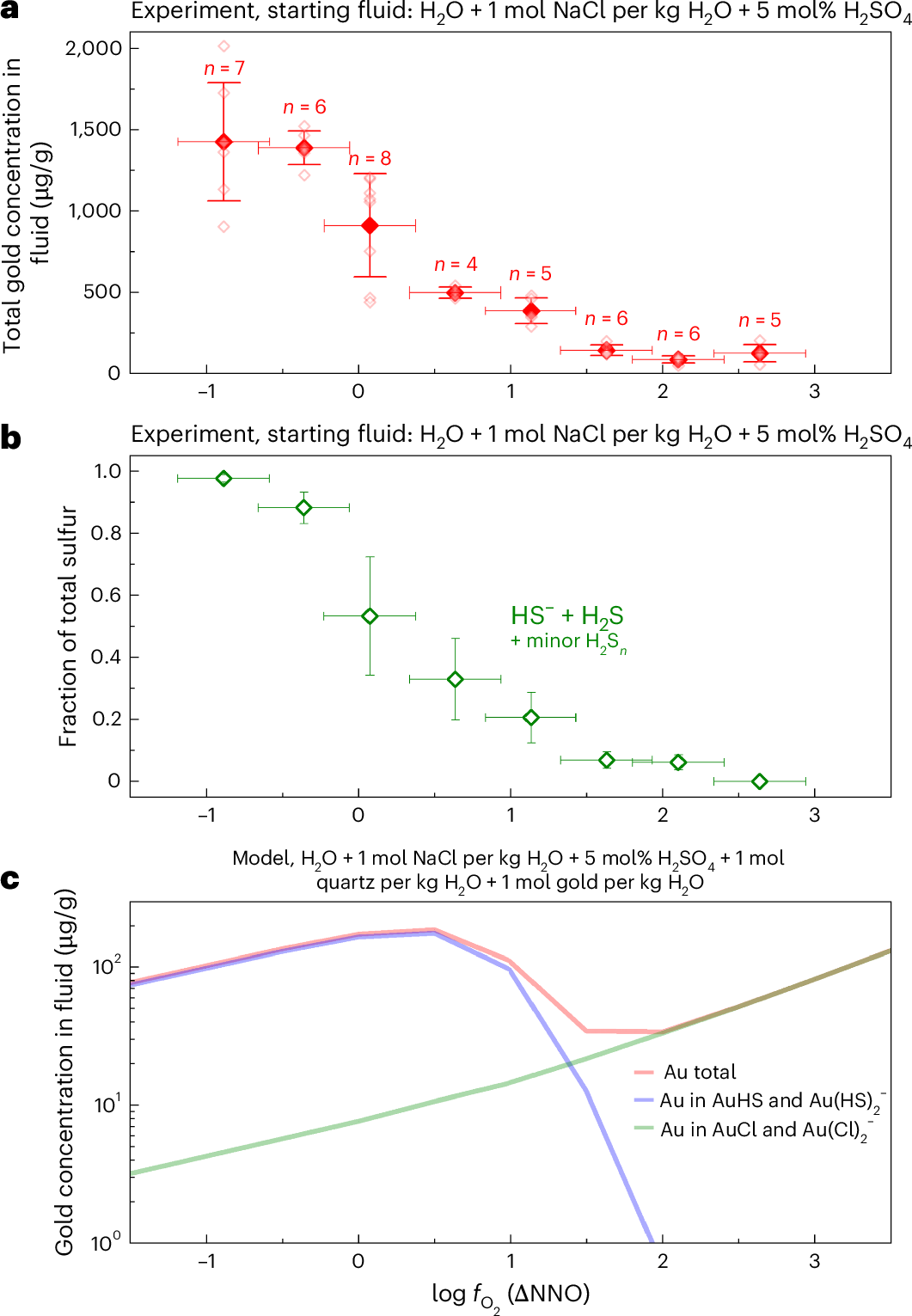

其次,流体对金运载能力的研究取得了突破性进展。实验数据清晰地表明,金在以HS-和H2S为主的实验流体中呈现出最高的溶解度(图3),并且这一数值远远超出了热力学模型的预测范围。这一发现充分揭示了HS-在金的迁移过程中发挥着至关重要的作用,有力地推翻了此前认为硫自由基主导金迁移的观点。此外,研究还发现,在氧化条件下,岩浆硫的脱气过程实际上是一个复杂的氧化还原过程,这一过程极有可能导致岩浆进一步发生氧化反应,从而对地球整体的氧化还原平衡产生不可忽视的重要影响。

图1 拉曼光谱显示了不同激发波长对S2-和S3-检测的对比

图2 不同氧化还原条件、环境温度和捕获温度条件下的硫形态对比

图3 金在2kbar和875°C条件下的溶解度

然而,俯冲带流体的氧化还原性质以及由其导致的岛弧高氧逸度成因问题是一个长期具有争议的话题。该研究获得的弧下岩浆主要硫种型为H2S和HS–的结论,与前人从俯冲带高压超高压变质岩厘定出来的板片流体主要富集H2S和HS–的研究(Li et al., 2020)相一致。但也有截然相反的观点报道,比如,He et al. (2024)利用蚀变洋壳成分(Fe3+/Fetotal=0.51)开展了热力学模拟,发现板片流体以HSO4–、SO42–和SO2等氧化硫为主;金溶解度模拟进一步揭示,在交代地幔典型氧逸度和pH条件下,高丰度S3–有利于形成易溶Au(HS)S3-络合物,利于岛弧斑岩Au矿的大规模富集。

但无论如何,这一研究成果在地球科学领域势必引起广泛而深远的意义。在成矿作用研究方面,该成果为深入理解金在岩浆–热液系统中的迁移机制提供了关键依据,有助于地质学家更加精准地预测金等金属矿床的分布规律,从而为矿产资源勘探提供强有力的理论支持。同时,对于地球历史上气候变迁的研究而言,由于火山气体中的硫排放对地球气候具有显著的影响,因此对硫在岩浆流体中行为的深入理解将有助于地质学家进一步揭示气候演变的内在驱动机制,为应对当前全球气候变化提供深时借鉴。

主要参考文献

Farsang S, Zajacz Z. Sulfur species and gold transport in arc magmatic fluids[J]. Nature Geoscience, 2025, 18(1): 98-104.(原文链接)

He D Y, Qiu K F, Simon A C, et al. Mantle oxidation by sulfur drives the formation of giant gold deposits in subduction zones[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2024, 121(52): e2404731121.

Li J L, Schwarzenbach E M, John T, et al. Uncovering and quantifying the subduction zone sulfur cycle from the slab perspective[J]. Nature Communications, 2020, 11(1): 514.

Pokrovski G S, Dubrovinsky L S. The S3–ion is stable in geological fluids at elevated temperatures and pressures[J]. Science, 2011, 331(6020): 1052-1054.

(撰稿:王文博,李继磊/矿产资源学科中心)

王文博博士后