深海作为地球气候系统的关键组成部分,其环境演变过程的重建研究对于深入理解海洋对气候变化和人类活动的响应机制具有重要意义。传统研究方法主要依赖于大洋沉积物的分析,然而这一方法在时间分辨率上仍有一定局限。近年来,随着深海探测技术的快速发展,冷水珊瑚(Cold-water corals,也称深海珊瑚)作为一种新兴的海洋环境记录载体,受到越来越多的关注。冷水珊瑚能够通过铀系不平衡定年技术进行高精度U-Th定年,因而在示踪深海短时间尺度的“事件”方面展现出独特优势,为研究深海环境演变提供了新的研究视角和方法(图1)。

图1 冷水珊瑚(Enallopsammia sp.)示意图(a),珊瑚杯和共骨结构示意图(d)和轴向横切面示意图(b-e)

近日,中国科学院地质与地球物理研究所李献华研究员团队,联合中国科学院广州地球化学研究所韦刚健研究员团队、中国科学院深海科学与工程研究所彭晓彤研究员团队,在南海冷水珊瑚研究领域取得重要突破。研究团队利用“深海勇士”号深潜器采集的南海冷水珊瑚(Enallopsammia sp.)样品,开展了系统的年代学与地球化学研究。通过高精度U-Th定年分析,研究团队首次精确测定了该冷水珊瑚的生长速率:线性生长速率约为0.47~0.57 毫米/年,轴向生长速率约0.014~0.022 毫米/年,显示出显著的生长方向差异性。定年结果表明,该珊瑚枝的生长时期跨越了近五个世纪(公元1541年至2020年),为研究南海中深层海水环境演变提供了珍贵的时间标尺。

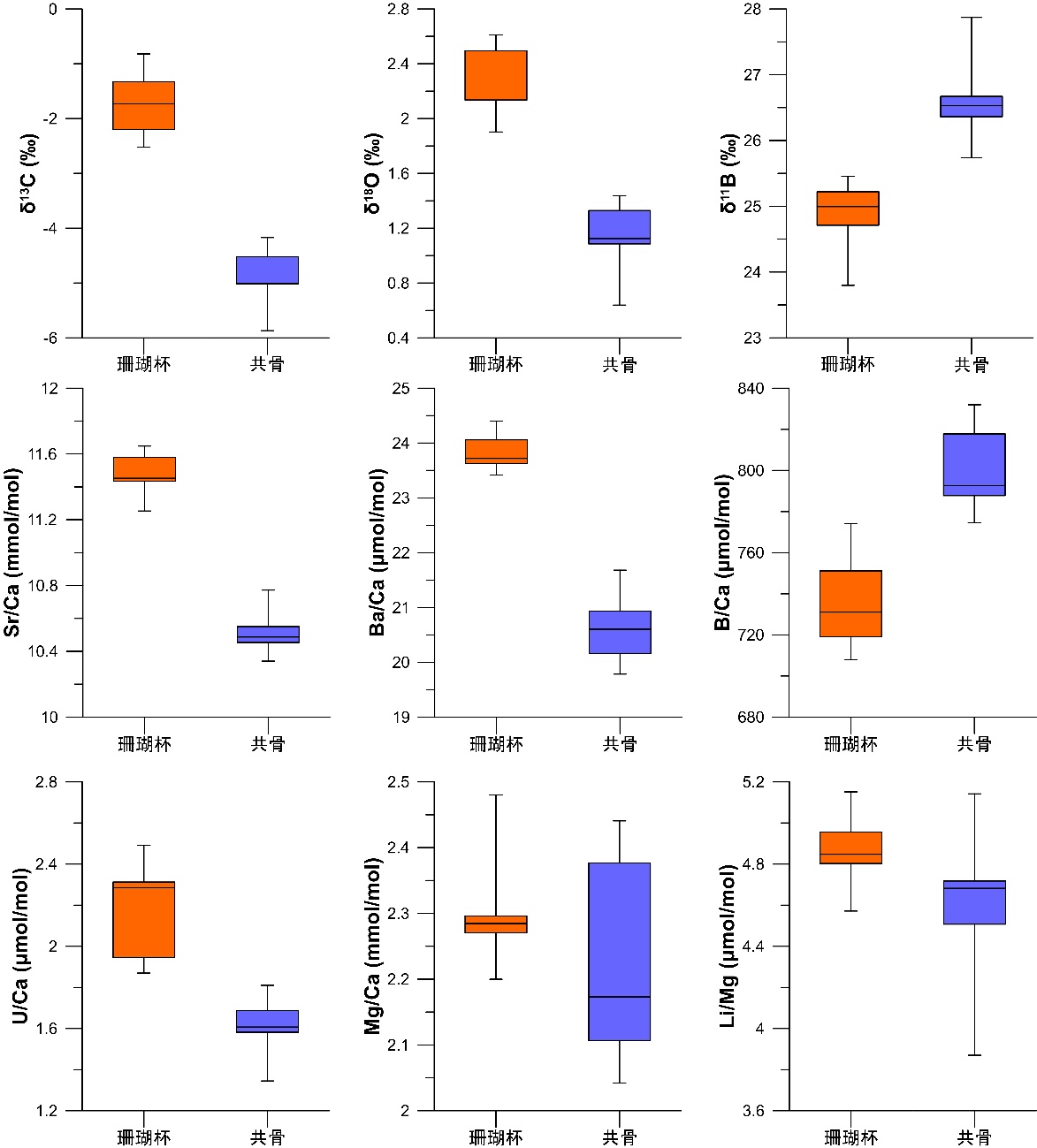

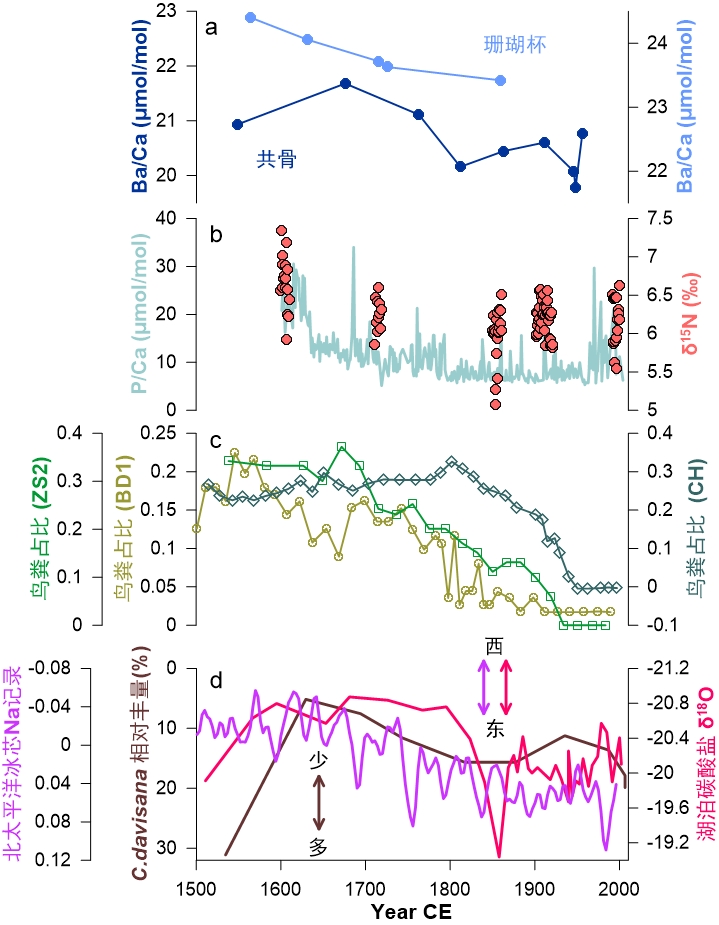

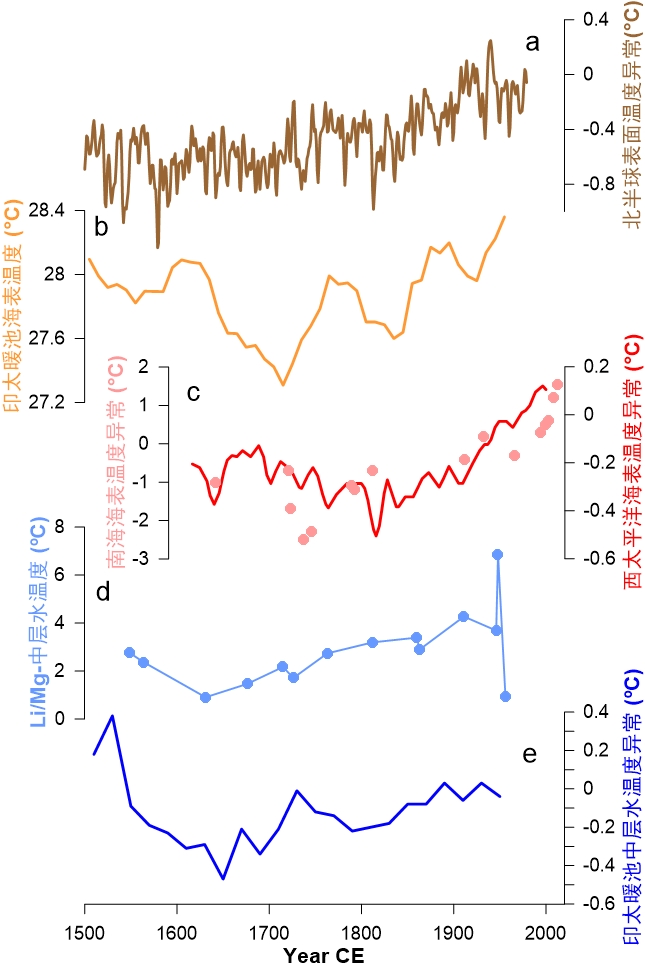

研究团队进一步对冷水珊瑚的珊瑚杯结构和共骨结构进行了系统的地球化学指标分析,发现这两种结构的Mg/Ca和Li/Mg比值具有一致性,但在δ13C,δ18O,δ11B,Sr/Ca,B/Ca,Ba/Ca,U/Ca等指标上表现出显著差异(图2)。这种差异反映了珊瑚的“生命效应”特征,可能与珊瑚不同结构的钙化机制差异有关。基于年代学和地球化学的综合分析,研究团队成功重建了南海中层海水近500年的环境演变历史。研究发现,Ba/Ca比值呈现持续下降趋势,揭示了南海区域营养生产力的降低或北太平洋中层海水通风的减弱(图3)。特别值得注意的是,利用Li/Mg比值重建的中层海水温度显示,20世纪以来中层海水温度显著上升,这一发现为人类活动对深海环境的影响提供了直接的证据(图4)。

图2 冷水珊瑚(Enallopsammia sp.)珊瑚杯和共骨两种结构的地球化学指标特征

图3 近500年冷水珊瑚(Enallopsammia sp.)Ba/Ca比值变化及南海表层生产力和北太平洋通风条件对比

图4 冷水珊瑚(Enallopsammia sp.)Li/Mg重建南海中层海水温度及全球温度对比

相关成果发表于国际学术期刊GPC(王学锋,陈雪霏*,他开文*,尹续娜,王立胜,何妙洪,邓文峰,韦刚健,彭晓彤,李献华. Growth patterns and geochemical characteristics of a colonial scleractinian cold-water coral in the South Chian Sea: A 500-year record of ocean environmental changes [J]. Global and Planetary Change, 2025, 248: 104747. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2025.104747.)。研究得到国家重点研发计划(2021YFF0502500),国家自然科学基金(42273009),中国科学院青促会(2021352)等项目共同资助。