科研进展

-

【中新网】火星浅表是何结构?是否存在水?中国科学家探火研究又有新发现2022-09-28“祝融号”火星车着陆区所在的乌托邦平原南部,其火表数米厚的风化层下存在两套向上变细的沉积层序,可能反映了该区域在距今约35亿-32亿年以来曾发生多期次与水活动相关的火表改造过程。

【中新网】火星浅表是何结构?是否存在水?中国科学家探火研究又有新发现2022-09-28“祝融号”火星车着陆区所在的乌托邦平原南部,其火表数米厚的风化层下存在两套向上变细的沉积层序,可能反映了该区域在距今约35亿-32亿年以来曾发生多期次与水活动相关的火表改造过程。

来源:中国新闻网 发布日期:2022-9-26

论文通讯作者、中科院地质地球所陈凌研究员科普解读最新火星研究成果。 中新社记者 孙自法 摄

中新网北京9月26日电 (记者 孙自法)火星在演化上被认为代表着“地球未来”,因此针对火星的相关探测研究长期以来备受关注。火星浅表是怎样的结构?是否存在固态或液态的水?火星地质经历了什么样的演化过程?……科学家和大众对这些问题都有浓厚的兴趣。

利用中国首次火星探测任务天问一号所携“祝融号”火星车2021年5月成功着陆火星后巡视探测获得的雷达数据,中国科学院地质与地球物理研究所(中科院地质地球所)联合中科院国家空间科学中心、北京大学等合作团队最新完成的研究发现,“祝融号”火星车着陆区所在的乌托邦平原南部,其火表数米厚的风化层下存在两套向上变细的沉积层序,可能反映了该区域在距今约35亿-32亿年以来曾发生多期次与水活动相关的火表改造过程。

论文通讯作者、中科院地质地球所陈凌研究员科普解读最新火星研究成果。 中新社记者 孙自法 摄

研究团队强调,火星乌托邦平原南部研究区域现今火表以下80米内未发现液态水存在的直接证据,但不排除存在固态的盐冰的可能,同时也不排除火星更深的地下空间存在液态或固态水的可能。

这一火星探测研究领域重要进展的成果论文,北京时间9月26日夜间在国际著名学术期刊《自然》上线发表。论文发表前夕,中科院地质地球所火星研究团队在北京举行“祝融号”巡视雷达揭秘火星浅表结构媒体解读会,科普他们合作完成的火星科研成果。

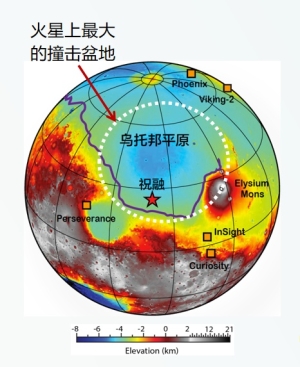

论文通讯作者、中科院地质地球所陈凌研究员介绍,乌托邦平原是火星最大的撞击盆地,曾经可能是一个古海洋,预示着火星早期可能存在过宜居环境。而详细的火星地下结构和物性信息是研究火星地质及其宜居环境演化的关键依据,是火星探测的重要内容。中国天问一号携带的“祝融号”火星车次表层探测雷达能够对巡视区地下浅层结构进行精细成像,深化人们对乌托邦平原演化、地下水/冰分布等关键科学问题的认识。

中科院最新火星研究成果团队代表合影。 中新社记者 孙自法 摄

迄今为止,人类在地外天体上共开展4次巡视雷达探测,包括中国嫦娥三号、嫦娥四号先后实现对月球正面和背面浅表结构的精细探测;美国“毅力号”和中国“祝融号”火星车于2021年分别对杰泽罗撞击坑边缘、乌托邦平原南部开启火星巡视雷达探测。其中,“祝融号”火星车搭载的次表层探测雷达是世界上首次在火星乌托邦平原实施的巡视器雷达探测,其雷达频带较宽,实际最大探测深度达80米,采集的科学探测数据由中国国家航天局发布后,为科学家开展火星相关研究提供了坚实的数据保障。

陈凌说,在此次最新研究中,研究团队对前113个火星日(1个火星日即火星上一“昼夜”,比地球长约2分钟)、探测长度达1171米的“祝融号”火星车低频雷达数据展开深入分析,获得火星浅表80米范围的高精度结构分层图像和地层物性信息,发现乌托邦平原南部区域数米厚的火壤层之下存在两套向上变细的沉积层序,可能反映了约35亿-32亿年以来多期次与水活动相关的火表改造过程。

第一套层序位于火表地下约10-30米,含有较多石块,其粒径随深度逐渐增大。距今大约16亿年以来的短时洪水、长期风化或重复陨石撞击作用,可能导致了这一套向上变细沉积层序的形成。

第二套层序位于火表地下约30-80米,其石块粒径更大(可达米级)且分布更为杂乱,反映了更古老、更大规模的火表改造事件。基于前人的撞击坑统计定年结果推测,这次改造事件可能发生在距今35亿-32亿年前,与乌托邦平原南部的大型洪水活动有关。

此次火星研究成果科普解读示意图。 中科院地质地球所 供图

陈凌指出,“祝融号”火星车次表层探测雷达的另一项主要目标,是探测乌托邦平原南部现今是否存在地下水/冰。本项研究的低频雷达成像结果显示,火表0-80米深度范围内反射信号强度稳定,介质具有较低的介电常数,排除了火星车巡视路径下方含有富水层的可能性。通过进一步热模拟的结果也表明,液态水、硫酸盐或碳酸盐卤水难以在“祝融号”火星车着陆区地下100米之内稳定存在,但目前无法排除盐冰存在的可能性,同时也不能排除更深地下空间存在液态或固态水的可能,这都有待于未来更持续深入的探测研究。

她和研究团队表示,中国科学家利用中国天问一号首次火星探测任务科学数据取得的本次原创性成果,揭示现今火星浅表精细结构和物性特征,提供火星可能长期存在水活动的观测证据,其中,研究表明火星在整体变干旱的演化大背景下,火星演化在约35亿-32亿年前还存在水活动相关火表改造的复杂过程,这也改变了人们对火星演化的传统认知。这些科研成果,将为深入认识火星地质演化与环境、气候变迁提供重要依据,也为认识地球未来演化提供重要参考。

此次火星研究成果科普解读示意图。 中科院地质地球所 供图

同时,此次研究成果也对火星演化和结构研究提出一系列新的科学问题:火表80米之下结构如何?火星多深处有水?哪些区域有水?火星的“水”影响持续多久?这些也都为未来火星探测和研究提供了新的思路和方向。(完)

-

【人民网】“祝融号”透视火星表层:或长期存在水活动2022-09-28

来源:人民网 发布日期:2022-9-26

人民网北京9月26日电 (记者赵竹青)记者26日从中国科学院获悉,天问一号火星探测最新研究表明:“祝融号”火星车着陆区火星表面数米厚的风化层下存在两套向上变细的沉积层序,可能反映了约35亿-32亿年以来多期次与水活动相关的火表改造过程。现今,该区域火表以下0-80米未发现液态水存在的证据,但不排除存在盐冰的可能。

2021年5月15日,我国首次火星探测任务天问一号携带的“祝融号”火星车在乌托邦平原南部预选着陆区成功着陆,开启巡视探测工作。乌托邦平原是火星最大的撞击盆地,曾经可能是一个古海洋,预示着火星早期可能存在过宜居环境。这里的地质如何演化?现今具有怎样的地下结构?是否还存在水或冰?中国科学院地质与地球物理研究所联合中国科学院国家空间科学中心和北京大学,围绕这些重要科学问题取得了突破性进展。相关研究结果于北京时间9月26日晚在国际学术期刊《自然》杂志发表。

中国科学院地质与地球物理研究所火星研究团队介绍,“祝融号”火星车搭载的次表层探测雷达是世界上首次在火星乌托邦平原实施的巡视器雷达探测。到目前为止,人类在地外天体上共开展了四次巡视雷达探测。其中,我国嫦娥三号和嫦娥四号分别实现了对月球正面和背面浅表结构的精细探测。美国“毅力号”和我国“祝融号”火星车于2021年先后开启了火星巡视雷达探测。“毅力号”的探测区域为杰泽罗撞击坑边缘,其实际最大探测深度为15米。 “祝融号”火星车探测区域为乌托邦平原南部,雷达频带较宽,其实际最大探测深度达80米。

由国家航天局探月与航天工程中心发布的“天问一号”科学探测数据,为开展火星研究提供了坚实的数据保障。在最新的研究中,科研人员对前113个火星日、探测长度达1171米的“祝融号”火星车低频雷达数据展开了深入分析,获得了浅表80米之上的高精度结构分层图像和地层物性信息,发现该区域数米厚的火壤层之下存在两套向上变细的层序,可能反映了约35亿-32亿年以来多期次与水活动相关的火表改造过程。

第一套层序位于地下约10-30米,含有较多石块,其粒径随深度逐渐增大。距今大约16亿年以来的短时洪水、长期风化或重复陨石撞击作用可能导致了这一套向上变细沉积层序的形成。

第二套层序位于地下约30-80米,其石块粒径更大(可达米级)且分布更为杂乱,反映了更古老、更大规模的火表改造事件。基于前人的撞击坑统计定年结果推测,这次改造事件可能发生在距今35亿-32亿年前,与乌托邦平原南部的大型洪水活动有关。

此外,“祝融号”火星车次表层探测雷达的主要目标之一是探测乌托邦平原南部现今是否存在地下水/冰。低频雷达成像结果显示,0-80米深度范围内反射信号强度稳定,介质具有较低的介电常数,排除了巡视路径下方含有富水层的可能性。热模拟结果也进一步表明,液态水、硫酸盐或碳酸盐卤水难以在“祝融号”火星车着陆区地下100米之内稳定存在,但目前无法排除盐冰存在的可能性。

此次发表于《自然》的文章,是由中国科学家利用我国“天问一号”首次火星探测任务科学数据取得的原创性成果,揭示了着陆区现今火星浅表精细结构和物性特征,提供了火星可能长期存在水活动的观测证据,为深入认识火星地质演化与环境、气候变迁提供了重要依据。 -

【中国科学报】透视地下80米,他们解开雷达数据“密码”2022-09-27

来源:中国科学报 作者:冯丽妃 发布时间:2022-9-26

9月26日,中国“祝融号”火星车在乌托邦平原实施的全球首个雷达探测结果出炉,发表于《自然》杂志,引世人注目。

中国是全球首个在地外天体上开展巡视雷达探测的国家。迄今,人类在地外天体上共开展了四次巡视雷达探测。其中三次来自中国。第一和第二次是我国嫦娥三号和嫦娥四号,分别首次实现对月球正面和背面浅表结构的精细探测。2021年,美国“毅力号”和我国“祝融号”火星车先后开启了火星巡视雷达探测。

此次研究背后有哪些故事?科学家如何完成我国首次火星探测任务首批雷达数据分析?雷达探测还能告诉我们哪些火星演化秘密?《中国科学报》就此采访了中国科学院地质与地球物理研究所(以下简称地质地球所)火星研究团队。

“一件幸福的事”

2021年8月中旬,时任地质地球所所长吴福元院士和首次火星探测任务首席科学家潘永信院士第一时间整合全所优势力量,展开建制化集中攻关。攻关团队负责人、地质地球所研究员陈凌与同事们的工作节奏随即切换到“冲刺”模式。

摆在面前的任务无疑是时代赋予的光荣使命,但在火星开展雷达探测没有先例可循,数据分析需要特别谨慎。

航天载荷由于受到功耗、体积和重量等的约束,而且无法像在地面那样可以反复观测,导致其原始数据的信噪比通常很低。如何从中提取地下结构的有效反射信息成为摆在研究团队面前的第一道难关。大家没有气馁,群策群力,反复研判,终于提出了识别和提取有效信号的合理方案。

如何在噪音干扰中提取有效信息是另一道难关。陈凌向《中国科学报》介绍,“祝融号”雷达天线与火表之间有几十公分的距离,发射信号和反射信号在火星大气介质里传播后,会造成强干扰,掩盖一些地下信息。同时,雷达能量往下穿透会越来越弱,如何在噪音干扰中把来自深部的弱信息提取出来也是个难题。

研究团队中,有嫦娥三号和嫦娥四号雷达探测数据处理和分析经历的研究者与大家分享经验,经过一个多月的连续作战,他们终于解锁了雷达“密码”,获得了梦寐以求的高质量信号剖面。与此同时,另一部分团队成员持续动态地对雷达数据可能反映的地质活动积极开展解译,尽可能做到“言之有物,言之有据”。

在这支老中青三代科研人组成的攻关团队里,长者掌舵,出谋划策;年轻人奋勇向前,干劲十足。为了确保结果的可靠性,大家分成了多个独立小组“背靠背”开展处理工作,确保处理流程的合理性与可靠性,这为后续的地质解译奠定了坚实的数据基础。

功夫不负有心人。11月30日凌晨,随着陈凌按下网页上的确定发送键,研究团队历经一个多月分析、制图、写作的稿件被投了出去。

一周后的12月6日,他们收到《自然》主编的回信称:“准备送审”。

这让团队每个人都十分欣喜。

“能够参与我国首个火星探测计划天问一号’的研究,是一件幸福的事。”作为团队中的一名青年研究人员,论文共同第一作者、地质地球所副研究员王新为能够与时代最前沿科学技术同频共振而自豪,也为团队成员之间高效、愉快的合作而骄傲。“大家共同奉献,相互谦让、包容,一起发力才能把效率提上去”。

解码古盆地地质结构

火星是一个二分性十分明显的行星。“从地形上看,它的南边是高地;北边是低地。从地质上看,南边保留的是比较老的地质结构,北边相对年轻。”陈凌向《中国科学报》介绍,“祝融号”着陆区乌托邦平原属于北方低地,但距离二分性的边界比较近,观察的地质现象相对年轻。

据介绍,主流火星地质研究观点认为,乌托邦平原最初是一个巨大的撞击坑,现今该区域地表演化已类似平原,但同时兼有盆地和平原之称。

在此次“祝融号”雷达所探测到的着陆区地下0~80米两个沉积序列中,位于较深部30~80米的沉积序列可能属于火星晚西方纪(约35亿~32亿年前)的北方低地沉积,国内外研究认为它主要和当时比较强的洪水活动有关。

与此相对,此次雷达探测到的10~30米的浅部沉积序列,比西方纪更年轻,相关的火表改造事件认知不足。研究团队推测认为,其形成背景可能包括小型洪水事件、长期风化以及重复撞击等作用。

“上层沉积序列和下层类似,(粒径)都是上细下粗,结合着陆区存在与水活动相关的年轻地貌特征,所以其形成可能也可以用洪水事件来解释。”陈凌说,“但它只有20米厚,雷达反射的能量也没有下层那么强,因此可以用一次相对短暂的小型洪水活动来解释。”

同时,由于上层沉积序列更接近火表,研究者认为,就像此前在月球以及美国“洞察号”火星着陆区观测到的类似现象一样,也可以用风化作用或撞击作用来解释,在这些过程中,因重力作用形成向上变细的沉积序列。

研究者还进一步判断,现今该区域浅部80米以内没有液态水存在的证据。

“首先,雷达波的能量遇到液态水会迅速衰减,而此次雷达波的能量相对稳定;其次,火表地下80米之上如果含液态水,介电常数至少要大于等于15,而此次反演得到介电常数小于9;此外,‘祝融号’(北纬25度)和美国‘凤凰号’(北纬68度)热模拟结果也表明,液态水在该区域地下浅层难以稳定存在。”陈凌说。

不过,基于目前的数据并不能排除80米以上的浅部水以盐冰形式存在的情况,这类物质的介电常数与沉积物质相当;也未排除火表更深处有水/冰的可能,因为着陆区附近有距今1000万年的年轻“壁垒撞击坑”,即陨石撞击火表时,深部流体溅出在外围形成荷叶状边缘的撞击坑。

这些研究得益于我国地外雷达探测技术和设备的快速发展。研究共同作者、地质地球所研究员张金海向《中国科学报》表示,“祝融号”携带了两个频段的探测雷达,其中低频雷达探测深度可以米级的分辨率探测到地下数十米到百米左右的结构,而高频雷达可以厘米级的分辨率探测到地下5米左右的更精细结构。而“毅力号”的探测区域为杰泽罗撞击坑边缘,其雷达实际最大探测深度为15米。

与其强大的功能相比,“祝融号”的高低频段雷达“身板”却很迷你,总重量仅有6.1公斤。据张金海介绍,“祝融号”雷达载荷与嫦娥三号、嫦娥四号携带的相关载荷一样,都由中科院空天院研究员方广有团队设计制造。

值得注意的是,本文共同作者、中科院空间中心研究员刘洋今年5月发表于《科学进展》的另一项基于“祝融号”短波红外光谱和导航地形相机数据的研究结果也证实,着陆区附近有水活动的迹象,与此次研究结果相互佐证。

“未来一定会更好”

此次最新的研究结果,研究团队选择以“开放获取”形式来发表。陈凌向记者表示:“这是希望让更多的人都能了解中国首个火星探测计划所取得的成果。”

下一步,陈凌表示,围绕火星雷达探测,要做的工作还有很多。除了聚焦雷达反射特征随深度的变化,其反射特征的横向变化也需要进行分析。同时,此次研究给出的介电常数仅是介质性质的一个参数,其他的性质参数如衰减及其随频率的变化等,都需要做更精细的分析。此外,观测数据要得到更好的理解,结合理论建模仿真也需要进一步加强。

为应对沙尘天气和冬季极低的环境温度,“祝融号”于今年5月转入休眠模式,预计12月前后将恢复正常工作。“随着更多的数据不断采集和分析,我们对火星的认识会越来越深入。同时,随着国家深空探测经验的积累,未来我们一定会做得更好。”陈凌说。

《中国科学报》 (2022-09-27 第1版 要闻)

-

【中国科学报】“祝融号”揭秘火星浅表结构2022-09-279月26日,中国科学院地质与地球物理研究所火星研究团队与合作者在一项研究中,通过分析“祝融号”火星车携带的次表层探测雷达数据揭示了火星的浅表结构,研究发现该区域数米厚的风化层下存在两套向上变细的沉积层序,可能反映了约35亿~32亿年以来,多期次与水活动相关的火表改造过程。

【中国科学报】“祝融号”揭秘火星浅表结构2022-09-279月26日,中国科学院地质与地球物理研究所火星研究团队与合作者在一项研究中,通过分析“祝融号”火星车携带的次表层探测雷达数据揭示了火星的浅表结构,研究发现该区域数米厚的风化层下存在两套向上变细的沉积层序,可能反映了约35亿~32亿年以来,多期次与水活动相关的火表改造过程。

来源:中国科学报 作者:冯丽妃 发布时间:2022-9-26

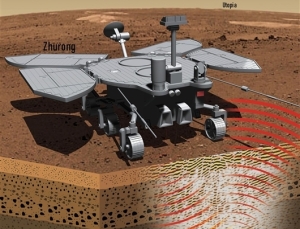

祝融火星车在乌托邦平原进行巡视雷达勘测,揭示了该区域精细地下分层结构和物性信息。图片绘制:武汉大学邓俊

9月26日,中国科学院地质与地球物理研究所火星研究团队与合作者在一项研究中,通过分析“祝融号”火星车携带的次表层探测雷达数据揭示了火星的浅表结构,研究发现该区域数米厚的风化层下存在两套向上变细的沉积层序,可能反映了约35亿~32亿年以来,多期次与水活动相关的火表改造过程。同时,该区域火表之下0~80米内未发现液态水存在的证据,但不排除存在盐冰的可能。相关研究结果发表于《自然》。

2021年5月15日,我国首次火星探测任务天问一号携带的“祝融号”火星车在乌托邦平原南部成功着陆后开启巡视探测。乌托邦平原是火星最大的撞击盆地,曾经可能是一个巨大的古海洋,预示着火星早期可能存在过宜居环境。乌托邦平原如何演化?现今具有怎样的地下结构?是否还存在水或冰?中国科学院地质与地球物理研究所联合中国科学院国家空间科学中心和北京大学,报道了围绕这些重要科学问题取得的突破性进展。

详细的火星地下结构和物性信息是研究火星地质及其宜居环境演化的关键依据,是火星探测的重要内容。“祝融号”火星车巡视探测携带的次表层探测雷达就像“透视眼”一样,能够对巡视区地下浅层结构进行精细成像。“雷达会向地下发射电磁波信号,然后反射的信号被接收器接收,我们就用这些信号去看火星地下的结构。”论文通讯作者陈凌向《中国科学报》解释。

在新的研究中,科研人员对“祝融号”在2021年5月25日至9月6日共103个火星日、长达约 1171米的行程中获得的低频雷达数据进行深入分析,得到了浅表80米之上的高精度结构分层图像和地层物性信息。

有趣的是,他们看到了雷达数据反映出火星浅表的两个分层结构,而且它们的雷达反射特征比较一致:每一层都是反射能量随着深度增加由弱变强。

这反映了哪些火星浅表结构特征呢?经过理论模拟,研究人员认为该区域的火壤层下存在两套向上变细的沉积层序。其中,第一套沉积层序位于地下约10~30米,含有较多石块,与距今大约16亿年以来的短时洪水、长期风化或重复陨石撞击作用有关;第二套沉积层序位于地下约30~80米,其石块粒径更大(可达米级),且分布更为杂乱,反映了更古老、更大规模的火表改造事件。基于撞击坑统计定年结果推测,这次改造事件可能发生在35亿~32亿年前,与乌托邦平原南部的大型洪水活动有关。

“祝融号”雷达探测的另一个主要目标是乌托邦平原南部现今是否存在地下水或冰。雷达成像结果显示,0~80米深度范围内反射信号强度稳定,介质具有较低的介电常数,排除了巡视路径下方含有富水层的可能性。热模拟结果也进一步表明,液态水、硫酸盐或碳酸盐卤水难以在“祝融号”火星车着陆区地下100米之内稳定存在,但目前无法排除这个区域内盐冰存在的可能性。

此次研究为深入认识火星地质演化与环境、气候变迁提供了重要依据。加拿大约克大学教授和行星科学研究所研究员艾萨克·史密斯等审稿人认为,该研究“以独特而重要的视角提供了巡视区地下结构的定量约束”,“对人们认识火星地下结构和演化具有重要的意义”。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-022-05147-5 -

【光明日报】我科学家揭秘火星乌托邦平原浅表结构2022-09-27“祝融号”火星车着陆区的火星表面数米厚的风化层下存在两套向上变细的沉积层序,可能反映了约35亿~32亿年以来多期次与水活动相关的火星表面改造过程;现今该区域火星地表以下0~80米未发现液态水存在的证据,但不排除存在盐冰的可能。

【光明日报】我科学家揭秘火星乌托邦平原浅表结构2022-09-27“祝融号”火星车着陆区的火星表面数米厚的风化层下存在两套向上变细的沉积层序,可能反映了约35亿~32亿年以来多期次与水活动相关的火星表面改造过程;现今该区域火星地表以下0~80米未发现液态水存在的证据,但不排除存在盐冰的可能。

来源:光明网-《光明日报》 发布日期:2022-09-27

【科技前沿】

光明日报北京9月26日电(记者齐芳)我国首次火星探测任务“天问一号”携带的“祝融号”火星车如今正在火星北部乌托邦平原“休眠”,但它已传回的雷达数据正让中国科学家做出原创性成果——研究表明,“祝融号”火星车着陆区的火星表面数米厚的风化层下存在两套向上变细的沉积层序,可能反映了约35亿~32亿年以来多期次与水活动相关的火星表面改造过程;现今该区域火星地表以下0~80米未发现液态水存在的证据,但不排除存在盐冰的可能。

这一成果是由中国科学院地质与地球物理研究所联合中国科学院国家空间科学中心、北京大学的科学家共同完成的,发表于北京时间9月26日出版的国际学术期刊《自然》上。有评论认为,这些原创性成果,揭示了现今火星浅表精细结构和物性特征,提供了火星可能长期存在水活动的观测证据,为深入认识火星地质演化与环境、气候变迁提供了重要依据。

曾经沧海,如今荒漠——火星是否曾经宜居?它的今天会不会是地球的未来?这些问题,都需要我们详细了解火星的地下结构和物性信息。而乌托邦平原是火星最大的撞击盆地,之前的研究表明这里可能曾是古海洋,预示着火星早期可能存在过宜居环境。那么,这里的地质如何演化?现今具有怎样的地下结构?是否还存在水或冰?

我国“天问一号”携带的“祝融号”火星车次表层探测雷达能够对地下浅层结构进行精细成像,让回答这些问题成为可能——这是世界上首次在火星乌托邦平原实施的巡视器雷达探测,实际最大探测深度达80米。

研究的主要完成人之一、中国科学院地质与地球物理研究所研究员陈凌介绍,科研人员此次对前113个火星日、探测长度达1171米的“祝融号”火星车低频雷达数据展开了深入分析,获得了浅表80米之上的高精度结构分层图像和地层物性信息,发现该区域火壤层之下存在两套层序:第一套层序位于地下10~30米,含有较多石块,其粒径随深度逐渐增大,推测可能是距今大约16亿年以来的短时洪水、长期风化或重复陨石撞击作用,导致其向上变细沉积层序的形成;第二套层序位于地下30~80米,其石块粒径更大(可达米级)且分布更为杂乱,反映了更古老、更大规模的火表改造事件,基于前人的撞击坑统计定年结果推测,这次改造事件可能发生在距今35亿~32亿年前,与乌托邦平原南部的大型洪水活动有关。

此外,雷达研究结果也排除了“祝融号”巡视路径下方0~80米深度范围含有富水层的可能性。陈凌说:“热模拟结果也表明,液态水、硫酸盐或碳酸盐卤水难以在‘祝融号’火星车着陆区地下100米之内稳定存在。但会不会存在固态的水,比如盐冰?目前这种可能性还无法排除,我们也在继续研究中。”

《光明日报》( 2022年09月27日 07版)

-

【新华网】祝融号探测数据揭秘火星0至80米深度浅表结构2022-09-26中国科学院地质与地球物理研究所火星研究团队日前利用祝融号火星车获取的雷达数据,揭示了祝融号着陆区表面以下0至80米深度的浅表精细结构和物性特征,为深入认识火星地质演化与环境、气候变迁提供了重要依据。相关成果9月26日在国际学术期刊《自然》发表。来源:新华网 发布日期:2022-9-26 记者:张泉新华社北京9月26日电(记者张泉)中国科学院地质与地球物理研究所火星研究团队日前利用祝融号火星车获取的雷达数据,揭示了祝融号着陆区表面以下0至80米深度的浅表精细结构和物性特征,为深入认识火星地质演化与环境、气候变迁提供了重要依据。相关成果9月26日在国际学术期刊《自然》发表。文章通讯作者、中科院地质与地球物理研究所研究员陈凌作“火星乌托邦平原浅表分层结构”成果解读。(中科院地质与地球物理研究所供图)祝融号着陆区位于乌托邦平原南部。乌托邦平原是火星最大的撞击盆地,曾经可能是一个古海洋,科学家据此认为火星早期可能存在过宜居环境。这里的地质如何演化?现今具有怎样的地下结构?是否还存在水或冰?这些问题备受关注。据介绍,祝融号首次在乌托邦平原实施了巡视器雷达探测,其搭载的次表层探测雷达能够对巡视区地下浅层结构进行精细成像,实际最大探测深度达80米。科研人员对祝融号前113个火星日、探测长度达1171米的低频雷达数据进行了深入分析,获得了高精度结构分层图像和地层物性信息。约35亿年前至32亿年前以来两期火星表面改造事件。(中科院地质与地球物理研究所供图)研究人员发现,该区域数米厚的火星土壤层之下存在两套向上变细的沉积层序:第一套层序位于火星表面以下约10至30米,含有较多石块,其粒径随深度逐渐增大;第二套层序位于火星表面以下约30至80米,其石块粒径更大,可达米级,且分布更为杂乱,反映了更古老、更大规模的火星表面改造事件。“这两套层序可能反映了约35亿年前至32亿年前以来多期次与水活动相关的火星表面改造过程。”中科院地质与地球物理研究所研究员陈凌说,大约16亿年前以来的短时洪水、长期风化或重复陨石撞击作用可能导致了第一套层序的形成,第二套层序的形成可能与更早期的大型洪水活动有关。此外,雷达成像结果显示,0至80米深度范围内,反射信号强度稳定,介质具有较低的介电常数,排除了祝融号巡视路径下方含有富水层的可能性。“热模拟结果也进一步表明,液态水、硫酸盐或碳酸盐卤水难以在祝融号着陆区表面以下100米之内稳定存在,但目前无法排除盐冰存在的可能性。”陈凌说。

【新华网】祝融号探测数据揭秘火星0至80米深度浅表结构2022-09-26中国科学院地质与地球物理研究所火星研究团队日前利用祝融号火星车获取的雷达数据,揭示了祝融号着陆区表面以下0至80米深度的浅表精细结构和物性特征,为深入认识火星地质演化与环境、气候变迁提供了重要依据。相关成果9月26日在国际学术期刊《自然》发表。来源:新华网 发布日期:2022-9-26 记者:张泉新华社北京9月26日电(记者张泉)中国科学院地质与地球物理研究所火星研究团队日前利用祝融号火星车获取的雷达数据,揭示了祝融号着陆区表面以下0至80米深度的浅表精细结构和物性特征,为深入认识火星地质演化与环境、气候变迁提供了重要依据。相关成果9月26日在国际学术期刊《自然》发表。文章通讯作者、中科院地质与地球物理研究所研究员陈凌作“火星乌托邦平原浅表分层结构”成果解读。(中科院地质与地球物理研究所供图)祝融号着陆区位于乌托邦平原南部。乌托邦平原是火星最大的撞击盆地,曾经可能是一个古海洋,科学家据此认为火星早期可能存在过宜居环境。这里的地质如何演化?现今具有怎样的地下结构?是否还存在水或冰?这些问题备受关注。据介绍,祝融号首次在乌托邦平原实施了巡视器雷达探测,其搭载的次表层探测雷达能够对巡视区地下浅层结构进行精细成像,实际最大探测深度达80米。科研人员对祝融号前113个火星日、探测长度达1171米的低频雷达数据进行了深入分析,获得了高精度结构分层图像和地层物性信息。约35亿年前至32亿年前以来两期火星表面改造事件。(中科院地质与地球物理研究所供图)研究人员发现,该区域数米厚的火星土壤层之下存在两套向上变细的沉积层序:第一套层序位于火星表面以下约10至30米,含有较多石块,其粒径随深度逐渐增大;第二套层序位于火星表面以下约30至80米,其石块粒径更大,可达米级,且分布更为杂乱,反映了更古老、更大规模的火星表面改造事件。“这两套层序可能反映了约35亿年前至32亿年前以来多期次与水活动相关的火星表面改造过程。”中科院地质与地球物理研究所研究员陈凌说,大约16亿年前以来的短时洪水、长期风化或重复陨石撞击作用可能导致了第一套层序的形成,第二套层序的形成可能与更早期的大型洪水活动有关。此外,雷达成像结果显示,0至80米深度范围内,反射信号强度稳定,介质具有较低的介电常数,排除了祝融号巡视路径下方含有富水层的可能性。“热模拟结果也进一步表明,液态水、硫酸盐或碳酸盐卤水难以在祝融号着陆区表面以下100米之内稳定存在,但目前无法排除盐冰存在的可能性。”陈凌说。