文章

-

一位地学科普人推荐的地学科普图书2023-02-06

一位地学科普人推荐的地学科普图书2023-02-06

作为一个地质学专业毕业并且从事了几年地学科普的人员,笔者在工作中也需要不断温习教科书、阅读科普书,来补充和完善自己的知识结构,从而“温故而知新”,做到更加博识和准确。

在从事地学科普工作中,笔者也经常会碰到一些非地学专业的人士,他们或通过交谈或通过留言,希望能给他们推荐一些好的地学科普图书。

但是,一个人的阅读量和知识面毕竟还是有限的,面对市面上琳琅满目的图书,不可能都读过或者知晓。因此,本文仅仅根据笔者有限的阅读量,推荐读完之后觉得还不错的科普图书,希望能够起到一些帮助作用。

地球演化综合类科普书

No.1 《地球与生命》

《地球与生命》是2018年8月科学出版社出版的一本图文并茂的地球与生命演化的科普书。全书共157页,分为三个大的部分:第一部分是“回顾46亿年地球史”,将地球的历史压缩为一天24小时,以现在为起点(24:00),回顾到地球刚诞生时(00:00,即45.67亿年前)的重大地质事件和生物演化;第二部分是“地球·生命史溯源”;第三部分是“最初的生命与进化的奥秘”。

这本书虽然篇幅不长,并且由于图片占了很大篇幅,因此文字并不是很多、很详细,但是对于构建一个45.6亿年以来的整体地球与生命演化框架还是非常有帮助的。不过建议阅读的时候从后(45.6亿年前)往前(现代)读,更有利建立演化框架。

这本书的原文估计是日本作者所写,《科学世界》编辑部进行翻译编辑的。不过据说这本书的印刷数量有限,现在不是很容易购买。

个人推荐指数:★★★★★

No.2 《46亿年的奇迹:地球简史》

如果说《地球与生命》是一本高度概括、精炼的地球与生命演化科普书,那么《46亿年的奇迹:地球简史》则是一套大块头、很详细的地球演变、生命演化的丛书,它由50个主题组成,分为13个分册(冥古宙 太古宙一册;元古宙一册;显生宙的古生代分为三册;中生代分为3册;新生代分为5册),构成了一个相对完整的知识体系。

第7册《显生宙 中生代2 》封面

书里的结构编排,按照国内知名的古生物科普专家冯伟民先生在“专家导读”里介绍的那样:每本书的栏目形式多样,以《地球史导航》为主线,辅以《地球博物志》《世界遗产长廊》《地球之谜》和《长知识!地球史问答》。该套丛书涉及地质学、古生物学、天文学、演化生物学、地理学等领域的各种知识。看完之后的确会补充完善很多知识点,是一套难得的地球和生命演化科普书。

这套丛书是日本朝日新闻出版编著的,2021年1月由人民文学出版社组织翻译出版。因为是一套13册,所以价格不菲,打折后至少也要几百元(笔者购买时大约花了600多元),但是如果真想获得比较完整的46亿年地球演化知识,那么这么厚实而丰富的一套科普书还是值得购买的。

个人推荐指数:★★★★★

以第7册《显生宙 中生代2》为例,显示该册的目录

No.3《地球之美》

《地球之美》是2017年6月由新星出版社翻译出版的地球简史类科普书。该书的第一作者是法国国家自然历史博物馆教授帕特里克·德韦弗(Patrick De Wever),曾任法国国家科学研究中心研究员和法国地质学会主席。因此,本书的内容和质量都有保证。

该书也是选取了地球演化历史中一些重要的瞬间来进行科普介绍。从老(冥古宙)到新(2014年),再到未来(50亿年以后)。

该书的典型排版模式:左页是简短的文字介绍,右页是相关的图片。其实如果从科普的角度来说,很多单一的主题都可以扩充为一篇丰富的科普文章。

文字简介

相关的图片

该书总页数是408页,拿在手里显得比较敦厚,虽然价格也不便宜(168元),但是翻完之后会觉得收获不小,物有所值。

个人推荐指数:★★★★★

No.4《运动:地球的生命密码》

以上三本地球演化的科普书,基本上都是国外作者所写、国内翻译而成的。国内从事地球科学研究的高校教师、科研院所研究人员很少撰写原创性科普图书。2022年1月,科学出版社出版的《运动:地球的生命密码》是由我国著名的前寒武纪研究专家、中国科学院地质与地球物理研究所翟明国院士领衔的一线杰出科研人员亲自撰写的科普书,它从头到尾都在讲述地球的“动”,讲述地球是活泼、充满生命力的。这本书不是一本单纯讲述知识的书籍,更多的是通过讲故事或场景再现的方式,让读者去了解每个发现背后的契机和原因。从作者队伍水平就可以保证这是一本高质量的地学科普书。

个人推荐指数:★★★★★

陨石类科普书

陨石是地外天体的碎片穿过大气层后燃烧未尽而有剩余固体物质降落到地球的岩石样品,是人类直接认知太阳系天体珍贵稀有的实物标本。因为陨石相比地球上的岩石来说非常稀少,因此普通大众很难有机会见到或者摸到真正的陨石,从而对它们既感到神秘又感到陌生。

作为一个地学科普工作者,经常会遇到一些人发来照片或者拿着地球上的岩石来询问是不是陨石,但是几乎可以说99%以上都不是真正的陨石而是地球上的岩石。

此外,还有一些传播伪科学的人宣传陨石泡水喝有助于强身健体,身上挂着陨石会增加神秘的能量,各种坑蒙拐骗的说法不一而足。造成这些怪相的原因还是大众接触陨石比较少、科普工作亟需加强,因此从科普书、陨石实物两方面发力,应该有助于消解陨石的神秘感。

No.5《天外来客——陨石》

《天外来客——陨石》是中国科学院南京紫金山天文台徐伟彪研究员撰写的一本陨石方面的科普书,应该是目前市面上最专业的人员写的科普书。2015年11月第一版面世,书的内容包括“陨石简介”、“陨石的基本特征”、“如何鉴定陨石”、“中国陨石谱”、“国外陨石精品选”、“常见貌似陨石的地球样品”、“罗布泊猎陨”、“陨石的收藏”、“陨石价格的形成机制”等内容,其中有些章节是民间陨石猎人或者收藏者所写。2021年作者进行了修订,出版了第二版。

个人推荐指数:★★★★★

No.6《陨石:户外搜寻与鉴定》

《陨石:户外搜寻与鉴定》是2019年10月出版的一本译著,由陈宏毅和李世杰两位有陨石学专业背景的科研工作者翻译。包括三个主要部分:第一部分 古老的太阳系碎片;第二部分 陨石家族;第三部分 陨石的收集与分析。我国著名的天体地球化学家欧阳自远院士为本书作序,认为该书是一本非常全面和实用的陨石工具书。

个人推荐指数:★★★★★

海洋类科普书

地球是一个蓝色星球,这个蓝色主要源自海洋,海洋占有地球表面约71%的面积。因此认识海洋也是了解地球的必然之路。海洋方面的科普书非常多,在此仅列出笔者读过的、印象深刻的两三本。

No.7《深海浅说》

汪品先院士是笔者非常尊重的一位前辈,同济大学海洋与地球科学学院的教授,我国著名的海洋地质学家,专长是古海洋学和微体古生物学,主要研究气候演变和南海地质,其带领的科研团队在国际国内都有重要影响力。老先生科研做得非常好,最近又非常热衷于科普,因此他写的科普书《深海浅说》,啥都不用说了,就一个字:棒!全书分为八章:第一章 初探深海大洋;第二章 发现海底是漏的;第三章 发现第二生物圈;第四章 海底在移动;第五章 解读深海档案;第六章 祸从海底来;第七章 深海藏宝;第八章 无风也起浪。

个人推荐指数:★★★★★

No.8《搏击沧海——地学革命风云录》

《搏击沧海——地学革命风云录》并不仅仅是写海洋的科普书,而是一本板块构造理论提出和验证的科学史书。该书是国际著名的华裔地质学家许靖华教授用英文写作、他的学生何起祥翻译的。因为许靖华先生的文笔非常好,又是板块构造理论从提出到验证到传播的历史见证人,是“深海钻探计划”的许多重要航次的参加者和领导人,亲身经历了板块构造革命的全过程,所以这本书是笔者非常推崇的一本科普书。该书的主要内容包括:第一篇 革命前夜1963-1968;第二篇 石破天惊1968-1973;第三篇 新的探索1973-1975;第四篇 新的火种1975-1983。

该书的中译本第一版是1985年由地质出版社出版的,取名《地学革命风云录》,出版2300册很快销售一空。20年后重新修订再版,取名《搏击沧海——地学革命风云录》,于2006年底正式出版。书是好书,但印数估计还是不够,而且过去十多年了,估计现在很难买到。但不管通过什么途径,笔者都强烈推荐阅读此书。

个人推荐指数:★★★★★

此外,许靖华先生写过很多科普书,很有意思,有空的话可以看看,比如《古海荒漠》、《气候创造历史》等。

No.9《海洋:深水探秘》

BBC科普三部曲包括《地球:行星的力量》、《海洋:深水探秘》和《生命:非常的世界》三本书,应该说这三本书买来读一读都是开卷有益的,毕竟BBC的科普做得是真用心、真好看。《海洋:深水探秘》是由BBC拍摄的海洋探索作品,由考古、探险、海洋、环保、生物、潜水等专家组成的一支阵容强大的科考队,对地球上的7大地区(地中海、大西洋、科特斯海、印度洋、红海、南冰洋、北冰洋)海洋的1000多处海底进行了前所未有的深度探索。本书配有150多幅实地拍摄图片,揭示了神秘的海洋景象。2017年4月出版了第一版,经济条件宽裕的话,三本书可以一起买。

个人推荐指数:★★★★

矿物与岩石类科普书

人类生存的大自然,主要包括动物、植物、土壤、岩石、大气、河流等。因此,认识岩石和矿物,基本上是所有人的共同需求。但是,目前已经国际矿物协会(IMA)官方认可的矿物就有5794种(2022年3月份更新的数据),而由矿物组成的岩石,其种类虽然没有确切的统计数字,但至少也得上千种。这么多的矿物、岩石,即使是地质学家、矿物学家、岩石学家,也是不可能都认识的。因此,目前的岩石、矿物科普书,也就是介绍一些常见的或者漂亮的、有特点的、有故事的种类。仅仅依靠阅读矿物与岩石方面的科普书就想在野外认出很多的矿物和岩石不太现实,还是需要书本与实践相结合才行。个人看的这方面书不多,仅就看过的推荐两三本。

No.10《岩石与矿物》

《自然珍藏图鉴图书》是国内出版时间比较早的一套图片类科普丛书,内容丰富、包罗万象,笔者最开始阅读的有关矿物岩石方面的科普书大概就是这本《岩石与矿物》。该书的文字比较简洁、图片也比较清晰,对于认识了解矿物与岩石还是有帮助的,如果有实物配合,会更容易理解。

个人推荐指数:★★★★★

No.11《矿物和岩石的识别》

这本书是曾任中国科学院地质与地球物理研究所博物馆馆长的杨主明研究员写的,2016年5月出版。该书包括矿物、岩石和陨石三部分,共24个章节。第一章“认识矿物和岩石好处多”;第二章“矿物的名称和分类”;第三章“识别矿物的方法”;第四章“矿物的成因和产状”;第五章至第十八章是矿物的分类描述,介绍了270多种矿物;第十九章至第二十三章是岩石的分类和各类岩石的描述,介绍了50多种岩石;第二十四章简要介绍了陨石的分类和鉴定特征。该书包含400多幅矿物和岩石的照片,还有80多个“知识链接”增加了阅读的趣味性。因为是矿物学专业的科研人员用中文所写,所以本书还是比较系统的。

个人推荐指数:★★★★★

No.12《神奇的矿物世界》

《神奇的矿物世界》也是国内不多的原创科普书,第一作者是中国地质博物馆的杨良锋教授,其他作者也基本上是地质博物馆内的专业人员,因此书里的图片非常漂亮。此外,这本书形式比较活泼,内容包括“吃住用行紧相随——身边的矿物”、“婀娜多姿谱神韵——优美的形貌”、“色彩斑斓竞争艳——绚丽的色泽”、“轻重软硬碎各异——神奇的特性(一)”、“电磁辐射显神威——神奇的特性(二)”和“神奇世界等你探——未知的领域”。书里还有二维码为读者提供了便捷的数字扩展阅读。

这本书相对而言比较新,是2019年3月出版的,如果非要挑个毛病,就是厚度不够,正文连图带文才107页,不过这个不影响这是一本有意思的科普书。

个人推荐指数:★★★★★

旅游地学/地貌景观

No.13《火山与火山岩景观》

火山是大众耳熟能详的一种地质现象和地貌景观,世界上很多优美的旅游景点就在火山区,比如美国的夏威夷、日本的富士山、韩国的济州岛、中国的长白山等。市面上各种火山方面的科普书也不少,难易程度不一、受众人群不同,但是基本上这些书都是国外作者所写、国内组织人员翻译的。真正由国内科研人员所写的火山科普书并不多见,尤其是将火山的专业术语与相应图片并列的书还是很少的。陶奎元老师是一位老前辈了,长期从事火山地质考察与研究,因此他出面写的《火山与火山岩景观》科普书,火山专业术语用中英文列出,兼具科学性与科普性,是进一步加强对火山地貌理解的科普书。该书2014年4月出版,如果还能买到的话,建议收藏一本平时可以翻翻。

个人推荐指数:★★★★★

除了这本书以外,国内还有两位火山研究专家,中国地震局地质研究所刘若新研究员和李霓研究员早期写过一本《火山与火山喷发》科普书。这本书篇幅不长,写得也很通俗易懂,但是因为出版的时间较早(2005年出版)、印数不大,估计现在已经很难买到了。

No.14《瑰丽的地下艺术殿堂——中国溶洞之旅》

溶洞是岩溶地貌或喀斯特地貌(Karst)的一种,也是大众比较熟悉的旅游景点。在中国,溶洞众多,从南到北均有分布,特别是南方的湖南、广西、贵州、云南等地,有很多知名的溶洞景区。进入溶洞,如果仅仅看看彩色灯光映照出来的奇形怪貌,再听听导游讲解一些神仙鬼怪故事,那半个小时就足够了。但是如果想知道那些挂在洞壁或洞顶、长在地面或水池中的次生碳酸盐到底叫什么、是怎么形成的,那就应该看看描写洞穴的科普书了。这方面的科普书似乎不多,相对而言,比较老一点儿的科普书,2009年第一版的《瑰丽的地下艺术殿堂——中国溶洞之旅》和2010年《瑰丽的地下艺术殿堂——中国溶洞之旅》(第二版)值得一读,作者吴胜明是知名的地学旅游科普作家,文笔很好,写得也比较通俗易懂,再加上书中配有一些精美的照片帮助理解,是认识洞穴次生堆积物、了解中国著名溶洞的参考书。

个人推荐指数:★★★★★

No.15《地质之美:经典地貌》

本书是国内知名地学科普专家苏德辰研究员等于2017年出版的地貌景观介绍,包括“山岳冰川地貌”、“河流和湖泊地貌”、“喀斯特地貌”、“海岸地貌”、“风成地貌”、“红层及丹霞地貌”和“火山地貌”等七大类地貌景观。文字比较简洁,重要的是图片非常漂亮,的确展现出了《地质之美:经典地貌》的美学和科学价值。

个人推荐指数:★★★★★

No.16《走近地球之巅》

珠穆朗玛峰是地球上海拔最高的山峰,它不仅是一个旅游景点,还是一座神山、一座攀登者梦寐以求希望证明自己的地球之巅,更重要的它是印度板块向欧亚板块俯冲的见证者。这个地球之巅到底怎么形成的、它经历了什么故事、攀登的历史如何、高程是怎么测量的,这些问题的答案都可以在《走进地球之巅》中找到。这本2021年8月由中国地图出版社出版的科普书,虽然价格不便宜,但是内容和图片都值得收藏起来慢慢翻看。

个人推荐指数:★★★★★

No.17《珠峰简史》

如果想对珠穆朗玛峰有一个更深入、更全面的了解,包括它的名字是怎么来的、它周边的民族、它的测量史、它的攀登历史等,那么找一本比较全面和综合的科普书就是刚需,而《珠峰简史》则是满足这一需求的书。该书作者是徐永清,曾任国家测绘地理信息局测绘发展研究中心副主任,他是亲历珠峰复测全程的专业人员,文笔也很好,因此由他撰写的《珠峰简史》就值得推荐。

个人推荐指数:★★★★★

No.18《青藏光芒》

前面两本书基本上都是聚焦于珠穆朗玛峰,但是青藏高原可太大了,远远不止一个珠峰。如果想对青藏高原的形成与演化有更深入的了解,那么我国著名的作家马丽华老师所著的厚厚一大本《青藏光芒》则是必读之书。这本书,是一部全景式展现青藏高原科考研究历程的纪实之作,可以看作是青藏高原科学考察的史书,是笔者非常推崇的一本巨著。

虽然马丽华老师不是专业的科研人员,但是她先把青藏高原各个学科的科考成果消化了再用通俗易懂的语言写出来,即使是外行,看完也不会觉得有丝毫困难,相反,会有满满的收获。这本2018年由北京十月文艺出版社和西藏人民出版社出版的600多页的书,体现了几代科学工作者书生报国、无私奉献、开拓创新的情怀,无论是在什么场合,都是我非常推荐的一本书。

个人推荐指数:★★★★★★

No.19《地震与中国大陆形影相随》

2008年5月12日,四川汶川8.0级特大地震发生后,造成了巨大的生命和财产损失,也让“地震”成了中国人最为关注的话题。但是在当时,地震方面的科普书非常缺乏,大众想了解地震却苦于没有合适的书。《地震与中国大陆形影相随》是2009年科学出版社出版的地震科普书,作者是加拿大蒙特利尔大学工学院嵇少丞教授。该书是作者实地考察“5·12”地震灾区后撰写的,其目的是让中国人更多地、科学地、理性地认识地震,了解中国地震的时空分布特征和成因,了解如何预防地震、抵抗地震,从而最大程度地保护生命,尤其强调城乡建筑抗震设防的必要性和重要性。这本书虽然已经有十多年了,但作为一个历史见证,还是值得一读的。

个人推荐指数:★★★★★

嵇少丞教授是一个多产的科普专家,他写了很多科普文章和科普书,包括《雕岩谷:大自然创造的美景奇观》、《地球的奥秘:岩石、地震与人的关系》等,感兴趣的可以搜一搜。

古生物/化石类科普书

古生物与化石,是科普图书的重要主题,国内外的科普书都非常多。中国的古生物研究,从20世纪20年代开始,就跟上了国际步伐,一直走在世界前列。中国科学院南京地质古生物研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的科研人员都非常重视科普,撰写了很多的科普图书,基本上都有质量保证,在此就不一一列举了,只推荐最近翻阅的几本,其他的古生物、化石方面的好书,可以参考每年国家科技进步奖(科普类)里的获奖书目,毕竟能得到国家层面的奖励,那质量肯定不用怀疑。

No.20《证据:90载化石传奇》

这本2019年11月出版的科普书,是一本贺献中国科学院古脊椎动物与古人类研究所90华诞的书(以该研究所的前身、原农商部地质调查所1929年成立的新生代研究室为起点计算),也是致敬中国古脊椎动物学(古人类学)90年辉煌历史的书,该书从馆藏的24万件标本中精选不同时代的90件化石标本,呼应该所90年的发展历程。因此,这本书的用心良苦和用力之猛可以想象。有些标本还附有二维码,可以扫描观看专家解读视频,将古老的化石与现代科普手段相结合,实在是良心之作。

个人推荐指数:★★★★★

No.21《国家化石产地》

中国的化石非常丰富,比如大家比较熟悉的热河生物群、澄江动物群等,但是中国到底有哪些知名的化石产地,可能很多人都回答不上来。2019年6月出版的《国家化石产地》,是由国家古生物化石专家委员会办公室专职副主任王丽霞等人编著的一本综合性科普图书,一书在手,上述问题就可以轻易回答了。不过这本书的封面设计实在太平淡了,如果不翻看里面的内容,说不定就错过了。

个人推荐指数:★★★★

地外天体类科普书

月球和火星,是人类目前为止探索最为深入的地外天体,也是大众比较关注的话题,这方面的科普书也比较多。

No.22《登陆火星:红色行星的极客进程》

2020年,阿联酋、中国、美国先后发射了火星探测器,美国的“毅力号”火星车和中国的“祝融号”火星车先后登陆火星,这颗红色行星从未像现在这样举世瞩目。2021年2月出版的《登陆火星:红色行星的极客进程》虽然是一本译著,但翻译得很流畅,该书前面简单介绍了航天时代之前人类对火星的认知,后面以历次代表性的火星探索计划为线索,从飞掠到环绕到登陆,将一些重要的进展和发现呈现出来,是一本比较全面的火星探索科普书。

个人推荐指数:★★★★★

有关中国的科普书

中国的地学科普,除了老牌的科普杂志如《中国国家地理》之外,最近几年的新锐力量非“星球研究所”不可。虽然星球研究所只比我所在的科普公众号“中科院地质地球所”早一年创立,但是它的影响力和文章的质量让我自叹弗如,这也就是为什么我们2017年开始做地学科普的时候,最先联系交流的就是星球研究所的创始团队。自此,我与星球研究所的创始人耿华军相识,颇有“惺惺相惜”的感觉,短短几年时间很高兴看到星球研究所一骑绝尘、高歌猛进。2019年9月和2021年7月,星球研究所先后推出两本厚书《这里是中国》和《这里是中国2》,我也不过多介绍书的内容了,买,就行了!

No.23+24《这里是中国》+《这里是中国2》

170

《这里是中国》以广阔的地理视角和宏大的时间尺度,解读中国故事;以唯美的照片、专业的地图、深情的文字,描绘祖国山河,让读者在享受视觉盛宴的同时,可以了解中国的过去、现在,以及充满希望的未来。

《这里是中国2》以近代以来一百年为时间尺度,讲述现代化进程之下,中国的地理变迁和中国人的创造,呈现这个蓝色星球上伟大的地表塑造。具体什么内容,买来读一读,或者把“星球研究所”公众号上的文章读一读就知道了。

特别声明:由于时间和精力问题,再加上本人的阅读量有限,本文仅仅介绍了一小部分本人觉得值得推荐的科普书。这个推荐清单相比市面上可以检索到的科普书目录,肯定是冰山一角。很多书也许很好,只不过因为我没有读过,所以未做推荐。我也真诚地希望大家读了本文之后,可以将自己认为质量非常好的地学科普图书分享出来,让好的东西发挥更大的价值。以后有时间,我也可以再补充完善推荐清单。 -

“首次在地球外确认生命之源存在”?多位专家解读2023-02-05

近日,日本文部科学省称,科学家在小行星探测器“隼鸟2号”采集的样本中,检测到了20多种氨基酸。这些样本来自2020年对小行星“龙宫”的探测。

这一发现以“首次在地球外确认生命之源存在”为话题登上微博热搜,网友们更是脑洞大开:“外星人来了”“星际之恋代入”……根据日本横滨国立大学天体生物学名誉教授小林宪正的观点,在地球以外天体上发现多种氨基酸“史无前例”,甚至可能暗示地球以外存在生命。

这次发现的氨基酸,真的很玄乎?

多位专家回应《中国科学报》时指出,这不是人类首次在地外材料发现氨基酸,但目前很难用“有无生命”来总结在地外探索中的新发现。

不过“隼鸟2号”带回的样本,能够帮助科学家认识早期地球生命起源这一重要科学问题,帮助我们了解前生命时期的地球可能是什么样的,以及在没有生命参与的情况下,第一批蛋白质是如何形成的。

并非首次发现

这次在“龙宫”表面样本检测出的氨基酸,是科学家们首次在地球外发现的吗?中科院紫金山天文台研究员季江徽说:“这肯定不是首次发现氨基酸。”

在1969年坠落在澳大利亚的默奇森陨石中,科学家们就发现了100多种氨基酸的存在。不过由于陨石可能受到地球污染,地外氨基酸存在的证据一直不足。科学家在人马座B2、猎户座KL和W51都发现了最简单的氨基酸——甘氨酸的存在。

2015年,罗塞塔飞船携带的菲莱登陆器在丘留莫夫-格拉西缅科彗星上,就曾经发现了氮和氨基酸等构成生命的关键成分。此前在小行星陨石样品中,也曾多次发现氨基酸。

不过值得注意的是,相比于以往研究过的陨石,这类在自然状态下的地外天体采集到的样品十分特殊。而且,这批从“龙宫”的采集样本来自不受阳光或宇宙射线侵蚀的小行星表层下的物质,样本分析也是在没有将其暴露于地球空气中的情况下进行的。

氨基酸是蛋白质的组成部分。对于地球上最初的氨基酸从何而来,有地球形成和太空形成两种说法。

一种说法认为氨基酸是通过陨石从太空带来地球,此前在陨石中检出过氨基酸;但也有说法认为,地球原本就有氨基酸,陨石上发现的氨基酸是陨石落入地球后附着上的。

北京天文馆名誉馆长、北京市科学技术研究院科学传播中心首席科学家朱进表示,地球上无论水、氨基酸等存在,都有可能通过小行星(小型天体)撞击地球的形式,来到地球表面。“隼鸟二号”的发现,是对这个观点的某种支持。

“‘隼鸟二号’在‘龙宫’的样品中发现氨基酸,是有一定科学预期的。但该发现可以说是可能在地球外确认生命之源存在,但不能说首次。”季江徽说。

氨基酸不等于“有生命”

是否存在生命,氨基酸并不是唯一的评判标准。

在中国科学院地质与地球物理研究所开展博士后工作的申建勋指出,氨基酸分为能够合成生物蛋白质和不能合成生物蛋白质两种,只要有氨基(-NH2)和羧酸(-COOH)官能团存在的有机物,广义上都能称为氨基酸。

“目前发现的生物蛋白质中的氨基酸是23种拥有左手旋光性和特定支链的α-氨基酸,再除去一些蛋白质的翻译后修饰形成的衍生氨基酸外,其他成千上万种氨基酸并不能为地球生物的蛋白质提供组成元件。”申建勋强调。

根据报道,这次在“龙宫”发现的氨基酸中,包括人体必需的异亮氨酸和缬氨酸。不过这两种氨基酸不能通过人体自主代谢产生,而是需要通过食物摄入。

此外,科学家还发现了作为胶原蛋白材料的甘氨酸和作为提鲜成分而广为人知的谷氨酸,以及多种非蛋白氨基酸。

“地球上已知生命的结构蛋白质都是由左旋氨基酸作为基本组成元件合成,这种对于左右手性的选择几乎只出现在生命体中,自然界或实验室中通过非生命过程形成的氨基酸通常是‘左旋’和‘右旋’各占一半。如果在地外发现某一手性的有机分子显著高于另一手性的有机分子,则表示此处很可能进行过或正在进行较为复杂且有序的化学反应过程。”申建勋说。

这个现象,如同发现了砖头不一定代表那里一定有楼房一样,检测到可组成生命的化学物质不代表有生命,也不能推断多久以后可能会形成生命。

同时,鉴于我们只了解地球上生命的特征,这可能也限制了对于外星生命存在形式的预判。

申建勋表示,我们很难用有无生命来总结在地外探索中的新发现,只能通过化学系统的复杂程度来描述这些现象。

一项了不起的研究

太空中的小行星那么多,为什么科学家会将目光聚焦在“龙宫”上?

“龙宫”是一颗碳质小行星(C型小行星),直径约900米,由众多大大小小的石块由于自身引力聚集在一起而形成。季江徽表示,根据“隼鸟2号”之前对“龙宫”的观察,这颗小行星内部含有水合矿物的痕迹,或许这是“水”从星际空间被带到地球的证据,生命起源也许来自小行星。

“整体来说,这是一项了不起的研究。日本团队通过撞击在地外采样,采集小行星表层以下的物质,再运送回地球,就是为了寻找生命起源的信息,难度非常大。”季江徽说。

申建勋指出,较高的地外天体氨基酸多样性和可能的星际传输途径对于天体生物学界确实是一件令人兴奋的事,这表明与地球很类似的火星也很可能在地表以下存在较多元的有机分子。因此,此次“龙宫”的发现更加激发了科学家对火星生命信号探测的动力和使命感。

我国小行星探测正在加速

小行星探测,一直是热门的研究方向。除了日本的“隼鸟2号”,2023年,美国探测器奥西里斯-REx将从小行星“贝努”采集样本并送回地球。

中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥在接受媒体采访时表示,天问二号小行星探测器已经进入初样研制阶段,预计会在2025年发射,将实现首次从地球“准卫星”取回样品。

参考文献:

http://dz.xdkb.net/html/2022-06/09/content_581684.htm

https://t.ynet.cn/baijia/32785600.html

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1735039973509299604&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1734954478372217251&wfr=spider&for=pc

https://www.jiemian.com/article/7567143.html

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1734849124736810848&wfr=spider&for=pc -

纪念我的导师——万卫星院士2023-02-03

纪念我的导师——万卫星院士2023-02-03

2020年5月20日,是一个让我永生铭记的日子。这一天,我的导师万卫星先生永远离开了我们,我失去了一位慈祥而睿智的导师,中国少了一位卓越的空间科学与行星物理学家。值此万卫星先生逝世两周年纪,回想起恩师的谆谆教导,我不禁潸然泪下,对于他对科学事业的卓越贡献,我记忆犹新。

1958年7月,先生生于湖北省天门市。1978年,先生考入武汉大学空间物理系。1982年,先生作为中国恢复高考后毕业的第一届大学生,从武汉大学空间物理系电波传播专业本科毕业后进入中国科学院武汉物理研究所工作,师从李钧院士,正式开始了他的科学人生。1994年李钧院士在出差途中因心脏病突发不幸逝世,先生接过导师留下的重担,开始担任研究室主任,带领团队开拓进取,继续推进电离层学科的发展,并不断取得新的成绩。1995年,先生获国家杰出青年基金资助。2004年,中国科学院学科调整,先生带领武汉电离层科学团队,整体调整到中国科学院地质与地球物理研究所,组建新的地磁与空间物理研究室。2011年,先生当选为中国科学院院士。2013年,先生带领研究室组建中国科学院电离层空间环境重点实验室。2014年,实验室与中国科学院地球深部研究重点实验室合并成立新的中国科学院地球与行星物理重点实验室,先生一直都是这些实验室的主任和学科带头人。2015年,先生团队的研究成果“电离层变化性的驱动过程”获国家自然科学二等奖。2016年,先生被推选为中国首次火星探测计划首席科学家和中国地球物理学会常务副理事长。2017年,先生被推选为中国空间科学学会副理事长。先生是第十三届全国人大常委会委员、九三学社第十四届中央委员会委员。诸多荣誉背后是先生丰富多彩的科研历程。

继往开来,空间科学默默的耕耘者

先生是一位学术造诣深厚的空间物理学家,长期从事电离层物理、电离层电波传播、高层大气物理等领域的理论、观测和应用研究,取得了丰硕成果。电离层是从距地面约60km一直延伸到约1000km的部分电离的高层大气区域,存在大量的自由电子和离子,能显著改变无线电波的传播特性。先生的空间物理研究主要围绕电离层以及作为其中性背景的中高层大气展开。由于物理机制和时空变化的复杂性,研究电离层需要开展实验观测、理论分析和数值模拟等综合性工作。

电离层物理是一门以观测为基础的科学,一方面观测数据是电离层研究的基础;另一方面电离层物理研究也推动着观测技术的发展。先生传承了我国电离层研究的优良传统,一直是我国电离层“自主研究”的倡导者和践行者,十分注重电离层观测技术和实验设施的发展与建设等基础性工作。我国的电离层观测研究始于上世纪30年代,老一辈科学家陈茂康、任之恭、桂质廷和梁百先等做出了一系列杰出的工作。

1956年,中国科学院地球物理研究所与武汉大学合作在武昌珞珈山建立了武汉电离层观象台。上世纪70年代末,该观象台调整成为中国科学院武汉物理研究所的研究室,李钧院士成为研究室的主任和学术带头人。1994年,在研究室主任李钧院士不幸突然逝世等困难局面下,先生临危受命,出任研究室主任,并历经十年奋斗将该研究室发展成为当时国内实力最强的电离层研究团队,也同步将武汉电离层观测站发展为一个综合性的空间环境观测台站。

在此期间,先生带领研究室团队建立和发展了多个电离层—中高层大气观测系统和新的电离层诊断分析技术,如:1993年建立了GPS电离层TEC测量分析系统;1994年开发了数字测高仪运动剖面和扰动探测模式;1996年建立了短基线GPS电离层TEC扰动观测网;2002年建成了全天空无线电流星雷达;2004年建立了国内第一个电离层TEC现报演示系统。

先生在电离层无线电诊断原理与方法研究方面也取得了丰硕的科学成果。如,先生提出了电离层扰动剖面的高频广义射线反演原理及电离层小尺度不均匀体统计特性剖面的反演原理,并给出多种高精度数值算法;成功地解决了新型数字测高仪的多普勒和到达角频高图的分析方法,是这一领域中的开拓性工作;先生首次提出了适用于非平稳非单一电离层扰动场传播参量的时频分析方法,这一工作首先创造性地导出了电离层扰动的台阵探测、单台站多参量探测以及观测点处于运动状态的短基线GPS电离层扰动探测时的观测方程,在此基础上,引入最大熵谱分析方法和小波分析方法,用于分析非平稳非单一电离层扰动场,提高了探测数据的可用性和精度。

2004年,根据中国科学院学科整合要求,先生率领电离层研究团队整体调入中国科学院地质与地球物理研究所,并出任地磁与空间物理研究室主任。经过数年时间,该室即成为国际上最重要的空间物理学研究团队之一。在院所支持下,先生的团队整合地质与地球物理所原有的地磁台链(由漠河、北京和三亚三个台站组成)和武汉的电离层观测站,建立了一条覆盖我国南北的空间环境综合观测台链。该台链在观测站布局上,利用在漠河、北京、武汉和三亚的原有台站,通过改造、更新和添置观测设备,形成在我国大陆南北跨度最大、以地球经圈为主线、布局合理的、能对我国空间环境进行综合观测的一条子午台链。

先生带领的团队还在南极中山站和北极黄河站建立相关的电离层和地磁观测设备,从而向南北进一步延伸了该台链。团队综合分析台站位置的地球物理特性,以科学问题为牵引,合理选配观测设备,形成地磁与磁层波动观测、中高层大气观测、电离层结构观测和电离层TEC观测四种可长期连续观测手段为主体的观测链。此外,团队针对我国空间环境地域特性,在我国南部建立电离层VHF相干散射雷达和GNSS电离层闪烁探测手段,加强对我国低纬地区电离层不均匀体的观测研究,还进一步开展了观测仪器的研制工作,于2009年建成了电离层相干散射/流星双模VHF雷达,2011年研制成功了PDI敏捷数字电离层测高仪。

该台链在运行管理上,利用现代化的网络通信和计算机技术,开发监控和数据分析处理软件,实现对各观测仪器的远程监控、数据传输和故障处理,并在研究所数据中心实现数据实时处理发布,大大提高了仪器的运行效率。最终,该台链拥有了众多先进设备,探测区域覆盖地球磁场、中高层大气和电离层,为我国空间物理基础研究和空间天气应用服务积累了丰富的观测数据,建成了一个具有国际先进水平的观测研究基地,有力地支撑了我国空间物理学科的发展。

先生还于2013年率先提出了在电离层低纬地区的我国三亚研制和建设当前国际上最为先进的大型高功率相控阵非相干散射雷达的建议,并在2014年获得基金委国家重大科学仪器研制项目(部门推荐)支持。该雷达主要用于研究低纬大气层—电离层—磁层耦合、东亚电离层地区特性和我国南部电离层不均匀体与闪烁等重大科学问题。先生带领项目组,对系统方案设计中每一个关键环节进行了反复的分析和评估,从最基本的非相干散射理论到雷达后端信号处理,再到参量反演算法,开展了大量的研究工作。目前,三亚非相干散射雷达已经初步建成,已经于2021年进行验收。

数值模拟是电离层研究的重要手段,而数值模式是数值模拟的基础。先生在中国电离层模式化领域做出了开创性贡献。电离层模式是对电离层物理的基础研究成果和电离层环境的实验观测成果的总结,是进行电离层物理研究的“核心装备”,也是连接电离层理论与观测和电离层数值天气预报之间的桥梁。

先生在上世纪90年代就认识到电离层模式化的重大意义以及当时国内外现状。经过近20年的努力,先生带领团队先后开发了系列的电离层理论模式,极大地促进了国内的电离层物理研究事业。先生领导开发的电离层/热层耦合模式,标志着国内的电离层模式化研究达到了国际先进水平。先生带领团队进一步把数据同化技术与电离层模式化研究相结合,进一步开拓了国内的电离层现报/预报研究,并创新性地提出研发“数字电离层”技术,从而开展自主的电离层数值预报。

在自主观测数据和自主开发的理论模式的有力支撑下,先生在电离层物理、电离层电波传播、高层大气物理等领域取得了大量的科研成果。如,在电离层—中低层大气耦合领域,先生带领团队依靠自主观测数据和自主开发的理论模式主要做了如下两方面的工作:

对我国电离层结构与扰动进行长期观测,从中发现我国电离层扰动的地域特性,并揭示出大尺度地形地貌是这些特性的重要成因。主要有:利用自主观测资料,发现我国电离层扰动主要有东北、东南两种优势传播方向;改进射线跟踪技术,分析得出这两种扰动的激发源分别位于青藏高原的东南、东北缘的地形突变处;发现扰动源出现率的地理分布及季节变化与青藏高原邻近地区低涡天气事件一致。这一系统性的工作以第一手观测资料揭示出我国电离层扰动的地域特性,为研究与预报提供了一项重要观测基础;并且将电离层扰动与相关气象活动及大尺度地形地貌联系起来,为电离层与其它地球学科的交叉提供了一条创新思路。

对“低纬电离层周期性四波经度结构”这一前沿的科学问题进行了系列研究,并主要基于自主理论模式的数值模拟率先在物理成因方面取得了突破,观测模拟并举,深入揭示了其与大气动力过程的紧密联系。利用卫星及全球地基观测资料,发现了电离层GPS-TEC、电子温度等参量的经度“四波”结构;首次揭示并解释了“四波”的日变化特征:波形向东漂移,速度白天稍慢夜晚较快;系统总结了“四波”的气候学特性:其强度春季弱、夏秋季强、冬季消失,随太阳活动增强略有减弱,在大气层准两年震荡的东风相位期间略有增强。以数据分析和数值模拟首次定量得出了“四波”与大气潮汐DE3模的相关性,从而给出了关于电离层“四波”结构与大气层潮汐关系最有力的直接证据,同时也是“电离层与大气层耦合”的重要证据。

先生还积极将电离层及电波传播的研究成果用于实际应用领域。在某国家专项工程中的 “多频信标传播地面试验”项目中,先生组织主攻GPS动态定位原理和算法研究,取得了短基线载波相位动态定位较高精度。先生负责承担了“北斗一号”工程中的电波修正子系统的工程研制任务,他创造性地提出了一种大面积电离层电波传播修正方案,该方案充分利用系统本身的资源,巧妙运用数学模型,高精度、高可靠性地解决了“北斗一号”工程系统的电波修正问题。

在国家863项目支持下,先生团队采用统计本征模技术,利用自主观测台链的实时观测数据,建成了我国首个电离层TEC现报系统,并在互联网上(http://space.iggcas.ac.cn)实时发布了覆盖我国全境的TEC数据。该系统至今已稳定运行10余年,其实时性、分辨率、精度等均达到当时国际同类系统的先进水平,相关技术已被移植应用到国家空间天气监测预警中心的“华北电离层TEC现报系统”之中,其结果为国家空间天气监测预警中心等单位的空间天气预报业务所直接采用,受到用户的一致好评。

披荆斩棘,行星科学辛劳的拓荒人

二十世纪六十年代,人类开始迈出深空探索的脚步,太阳系内的其它行星、天然卫星、彗星等天体成为了一系列人造卫星的探测目标,并获得了大量的观测数据,催生了行星科学这一新兴交叉学科。在此过程中,行星物理学迅速发展起来,并成长为行星科学的一个重要分支。相对于欧美,我国的深空探测起步较晚,在长期缺乏国家需求牵引和第一手深空探测数据的情况下,我国的行星科学研究一直没有形成规模。本世纪初启动的嫦娥工程为我国的行星科学发展提供了重要契机,行星物理研究也在此时开始孕育。

2006年,我国的行星探测计划开始进入立项研究阶段,先生在积极参与到论证工作的同时,研究兴趣也逐渐从地球空间环境拓展到其它行星的空间环境。着手利用欧洲航天局(简称欧空局,ESA)MarsExpress等卫星的电离层观测数据对火星电离层的变化性进行了深入研究,还开始指导研究生进行火星电离层数据反演、理论建模和科学研究方面的工作。先生深知,行星物理研究是一个系统工程,需要多层次多方向人才组成体系化的科研队伍对研究进行支撑,因此先生前瞻布局、披荆斩棘、带领自己的团队探索出了一条有中国特色的行星物理学学科建设之路。

2012年,先生领导地磁与空间物理研究室以中科院地学领域第一名的优异成绩通过中国科学院新建重点实验室验收评审,建立“中国科学院电离层空间环境重点实验室”,先生为主任,下辖电离层与高层大气物理研究组、电离层空间天气研究组、磁层电离层耦合研究组、行星空间环境研究组、台站与地基探测研究组以及空间探测传感器研发组,实验室固定人员38人,其中研究员9名、副研究员10名、助理研究员5人、技术支撑人员12名和管理人员2名。实验室正式成立之初,先生就开始在学科拓展方面积极布局,重点培育行星物理学,提出从空间探测、行星研究中认识地球,将团队主要研究方向从地球空间环境向行星空间环境拓展。先生提出,实验室的未来发展方向为从系统地球科学角度研究电离层—地球耦合,从比较行星学角度探索地球/行星空间变化性。实际上,此为国内行星物理学科的开端。

实验室定位为:以地球电离层及行星空间环境为主要研究对象,发展空间探测实验手段,从系统地球科学的角度研究电离层与固体地球及其它空间层次间的耦合过程,从比较行星学的角度探索地球与行星空间环境的变化特性,将实验室建设成具有重要国际影响的空间物理和行星科学研究基地。先生以开展行星空间物理研究作为行星物理方向拓展的切入点,并先后招收了多位具有空间物理背景的博士后,进行行星空间物理开拓研究,他们中多数已经成为实验室行星物理研究的骨干。

2014年4月,为了深化和拓展地球系统科学及行星物理学的创新研究,顺应地球科学的发展趋势,满足国家战略需求,中国科学院地质与地球物理研究所通过整合原“中国科学院地球深部研究重点实验室”和原“中国科学院电离层空间环境重点实验室”,组建了“中国科学院地球与行星物理重点实验室”,先生担任首届主任,并在当年中国科学院实验室评估中获地学领域第一名。实验室的定位是“围绕地球的起源与演化等重大科学问题,面向资源环境、防灾减灾和深空探测等重大国家需求,以地幔、地核及其衍生的电离层、磁层为主要对象,聚焦于地球内部过程,比较研究太阳系其它行星的内部与空间环境,认识理解行星地球中物质和能量的输运及转换”。

实验室确立了4个主要研究方向,即地球与行星内部物质组成、地球与行星内部结构和动力学、地球与行星空间环境,以及内部过程与空间环境的关联。新建成的实验室拥有一支优秀的人才队伍,有固定人员85人,其中高级职称53人,包括了2位中国科学院院士、9位国家杰出青年基金获得者、3位百千万人才工程国家级人选,以及1个基金委创新研究群体。先生领导的行星物理学研究团队进入了一个蓬勃发展的新阶段,成为我国第一支具有国际影响力的行星物理研究团队。

经过先生的多年努力,中国科学院地球与行星物理重点实验室在行星物理领域的研究团队已经成型,分别在行星水的演化、行星电离层粒子逃逸、行星磁场等研究方向上取得了重要成果。先生被聘为中国首次火星探测首席科学家,开始了探索国家战略指引下的有中国特色的行星科学研究与深空探测工程的融合之路,相关课题组研制了其中的关键载荷——磁强计,用于火星表面的磁场测量;主持创建了新的《Earth and Planetary Physics》学术期刊并担任主编,是中国第一份行星物理英文学术期刊;创建了中国地球物理学会行星物理专业委员会并担任主任,是中国第一个行星物理学术组织;积极推进行星科学一级学科的建设论证,吸引和凝聚了一批国内外相关学科的研究力量,打造了我国地球和行星科学研究中心。

先生还担任中国科学院大学地球与行星科学学院空间物理学教研室主任,主持设立了《行星物理学》课程,拉开了中国行星物理学人才培养的序幕。在先生的号召下,全国多家相关单位的行星物理研究都呈现出迅猛发展之势,我国行星物理学学科雏形已经显现。

结语

万卫星先生是学术造诣深厚的空间科学与行星物理学家,在电离层物理、电离层电波传播、高层大气物理、行星物理等领域都取得了卓越成就;是个人魅力非凡的学术带头人,领导了中国科学院地球与行星物理重点实验室、漠河—北京—武汉—三亚空间环境综合观测台链、三亚大型相控阵非相干散射雷达等科研平台的建设;是我国行星物理学的开拓者和奠基人,从行星科学发展趋势与国家战略需求出发,提出了有中国特色的行星科学研究与深空探测工程深度融合的创新之路,并担任中国首次火星探测计划首席科学家,对中国空间科学和行星科学的发展做出了开拓性的重大贡献;是一位杰出的教育家,治学严谨、诲人不倦,培养了大批优秀人才和学术骨干,为我国的科研教育事业发展做出了重大贡献。

他一生严于律己、宽厚待人、严谨务实、淡泊名利,始终以科技强国为使命,谱写了精彩的人生,为我们树立了光辉的典范。他的逝世是中国科学界的重大损失。我们深切怀念先生,将学习先生以科技强国为使命的精神,继续沿着先生开拓的方向前进!

-

谁是下一个登上月球的地质学家?2023-02-03首位登上月球的科学家

谁是下一个登上月球的地质学家?2023-02-03首位登上月球的科学家

北京时间1972年12月12日3点54分57秒,挑战者号月球舱降落在了澄海(Mare Serenitatis)东南方的陶拉斯-利特罗(Taurus-Littrow)月谷。月球迎来了阿波罗计划的最后一批登月者,同时也迎来了首位登月的科学家:宇航员、地质学博士哈里森?施密特(Harrison Hagan Schmitt)

Harrison Hagan Schmitt | NASA.gov

施密特出生在美国新墨西哥州的桑塔丽塔(Santa Rita)。1957年本科毕业于加州理工学院地质学专业,然后在挪威奥斯陆大学继续学习了一年地质学。基于他在挪威的野外地质工作,施密特于1964年获得哈佛大学地质学博士学位。毕业后,他加入了位于亚利桑那州弗拉格斯塔夫(Flagstaff)的美国地质调查局太空地质学中心(U.S. Geological Survey's Astrogeology Center),为阿波罗宇航员们研发探月所需的野外地质装备。

1965年6月,施密特入选美国国家航空航天局(NASA)第一批科学家宇航员(scientist-astronauts)。他在阿波罗机组人员训练过程中起到了重要的作用:训练他们以地质学家的方式来描述月球表面,并在登月之后能够准确地选择月表样品标本。在每次登月任务后,他还参与了采集标本的研究和评估,并帮助登月宇航员完成任务报告中的科学内容。

1970年3月,施密特成为第一个被分配到太空飞行任务的科学家宇航员,与理查德?戈尔登(Richard F. Gordon, Jr.,指挥官) 和万斯?布兰德(Vance Brand,指挥舱飞行员)一起组成了阿波罗15号的后备机组,也是阿波罗18号的首发机组。

1970年9月,由于美国宇航局预算紧张,阿波罗18号和19号任务被取消。阿波罗计划中的地质学家们强烈建议:必须让一名专业地质学家登上月球,让训练有素的地质学家能够在阿波罗最后旅程中直接对月球进行勘察。他们集体向美国宇航局施压,要求将施密特调整至阿波罗17号任务中。

1971年8月,施密特被指派接替约瑟夫?恩格(Joe Engle)担任阿波罗17号任务的登月舱驾驶员,执行阿波罗最后一次任务。同时,施密特成为了阿波罗计划中唯一一位执行任务的科学家。

阿波罗17号任务徽章

在阿波罗17号任务的三次月球行走中,施密特与指令长尤金?塞尔南(Eugene A. Cernan)一起搜集了111千克的月球样品。在首次踏上月球表面时,施密特感慨道:

“如果宇宙中存在地质学家的天堂,那就是这里了!”

“It’s a good geologist’s paradise if I’ve ever seen one!”

地质学家的“天堂”

阿波罗17号任务之所以选择陶拉斯-利特罗月谷作为登陆地点,是因为这里可能获取比雨海更古老的月球高地物质样品,并可能存在新近火山活动。在任务论证的过程中,施密特和其他科学家曾建议将位于月球背面的齐奥尔科夫斯基环形山(Tsiolkovskiy Crater)作为登陆地点。

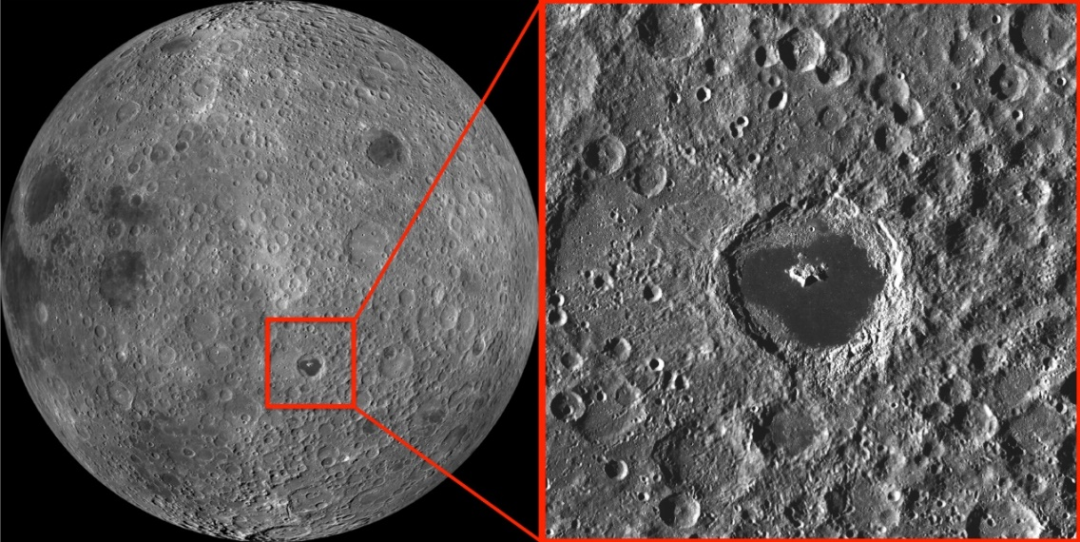

月球侦察轨道器广角相机拍摄的月球(左)和齐奥尔科夫斯基环形山(右)[NASA/GSFC/Arizona State University].

齐奥尔科夫斯基环形山位于北纬20.38度、东经128.97度,是一座大型撞击坑。该撞击坑长约直径184公里,体积约3745?km3,中央有一个3200米高的山峰。坑底覆盖着月球正面常见的,但是月球背面少见的深色月海玄武岩。坑底东部和南部的月海玄武岩较多,且在西部到西北部存在一个突出的湾。其余部分的物质与撞击坑周围的物质反射率一致。

阿波罗17号拍摄的齐奥尔科夫斯基环形山全景

中央峰南部朝上(右)照片(AS17-139-21302)

施密特等地质学家认为:这个地方可能可以采集到来自月球深部的古老样品。但是,美国宇航局认为这一想法过于冒险而予以否决。最终,阿波罗17号在陶拉斯-利特罗月谷采集到的样品测定年龄为36?42亿年(Turner et al., 1973)。不过,施密特等人的判断是准确的,最近一项研究显示,齐奥尔科夫斯基环形山是在35亿年前一个天体撞击在年龄为41亿年的地体上形成的 (Boyce et al., 2020)。

不仅仅是月球上的齐奥尔科夫斯基环形山,位于火星及木星轨道之间的第1590号小行星也叫齐奥尔科夫斯基小行星。

齐奥尔科夫斯基是谁?为什么月球背面这个如此独特的环形山,以及一颗小行星会以他的名字命名?

航天之父:康斯坦丁?齐奥尔科夫斯基

“地球是人类的摇篮,但人类不可能永远被束缚在摇篮里。他们不断地争取着生存世界和空间,起初小心翼翼地穿出大气层,然后就是征服整个太阳系。”——康斯坦丁?齐奥尔科夫斯基

康斯坦丁?齐奥尔科夫斯基(Konstantin Tsiolkovsky,Константин Эдуардович Циолковский,1857年9月17日—1935年9月19日),现代宇航学的奠基人,被称为航天之父。

康斯坦丁?齐奥尔科夫斯基

Credit: Archive of Russian Academy of Sciences

1867年,10岁的齐奥尔科夫斯基在滑雪时得了严重的感冒,导致猩红热,最终几乎完全失去了听觉。上帝给齐奥尔科夫斯基关上一扇门的同时也给齐奥尔科夫斯基打开一扇窗!后来的他回忆说:“我的耳朵近乎全聋,因此成了邻近的儿童们嘲笑的对象。这个生理缺陷使我同人们疏远了,但却使我发奋读书,用幻想来忘却所有的烦恼。”

在阅读的过程中,星际航行的问题对齐奥尔科夫斯基产生了强烈的吸引。1873年,在思索实现太空飞行的方法时,16岁的齐奥尔科夫斯基忽然想到:可以利用离心力作为通向星际空间的方法。他后来回忆说:“当时我简直高兴得发狂,那一晚我整夜都无法入睡。我慢慢地在莫斯科的大街上徘徊,一直思考着这一发现的伟大意义。但到了第二天黎明,我终于认识到我的推理是错误的。”

1881年,齐奥尔科夫斯基将一篇名为《Theory of Gases》的气体动力学理论论文提交给俄罗斯物理化学学会。学会的科学家看到他的论文后十分惊讶:论文的内容和结论完全正确,但这一问题早在二十多年前就已得到了圆满解决。科学家们没有把这个年轻人看作是骗子或剽窃者。他们认为:这位年轻学者可能与外界缺乏联系,并不知道他的“发现”已经问世多年。著名科学家门捷列夫(Dmitry Ivanovich Mendeleev)给齐奥尔科夫斯基写了一封措辞谨慎的信,对他的工作和成绩表示赞赏,还对他进行鼓励,希望他将来取得更大成果。在他的第二篇文章《The mechanics of the animal organism》发表后,俄罗斯物理化学学会对这位年轻人的思想独立性印象深刻,邀请他成为该学会的一员。

气体实验的工作为齐奥尔科夫斯基的理论著作《Free Space》提供了灵感。这本书中,他首次尝试描述宇宙对人类的意义以及真空和失重对未来太空旅行的影响。这本书完成于1883年,直到齐奥尔科夫斯基去世以后的1956年才出版。这本书的手稿中还包含一幅素描,被认为是齐奥尔科夫斯基最早对航天器的描绘之一;一幅展示了失重状态下的太空旅行者的简笔画;一种类似大炮的,用于推动飞行器在真空中飞行的机器;以及控制船舶在太空中前进方向的原始陀螺仪。

《Free Space》手稿中,齐奥尔科夫斯基设计的第一艘太空飞船(上)和对失重状态的描绘(下)

1897年,齐奥尔科夫斯基推导出著名的火箭运动方程:ΔV=Ve*ln(m0/m1)。后来发现,1813年英国著名数学家威廉·摩尔(William Moore)在《A Treatise on the Motion of Rockets》一文中已经推导出该原理,并由英国皇家军事学院应用于最初的武器研制。由于摩尔的这一理论从未公开发表,齐奥尔科夫斯基是独立推导并首次公开发表,且该火箭运动方程已在世界范围内被广泛承认,因此该方程仍被称为“齐奥尔科夫斯基火箭运动方程”。

1898~1914年间,齐奥尔科夫斯基一系列的著作系统地建立起了航天学的理论基础。

齐奥尔科夫斯基设计的太空飞船

1936年苏联电影《Cosmic Voyage》据此设计的太空飞船模型 | National Air and Space Museum, Smithsonian Institution

在对火箭运动理论进行了一番研究之后,齐奥尔科夫斯基又对星际航行问题进行了研究和展望。这些阶段包括:火箭汽车、火箭飞机、人造卫星、载人飞船、空间工厂、空间基地、太阳能的充分利用、外太空旅行、行星基地,以及恒星星际飞行等。他提出的在飞船中利用植物生产食物和氧气、依靠旋转产生重力、更好地利用太阳能等思想至今仍是航天领域的研究方向。

1932年齐奥尔科夫斯基为苏联电影《Cosmic Voyage》画的图,显示一个宇航员通过一个气闸门出舱行走 | Credit: Archive of Russian Academy of Science

1919年,齐奥尔科夫斯基入选社会主义科学院院士(Socialist Academy,后更名为Academy of Sciences of the U.S.S.R.)。

1924年,齐奥尔科夫斯基被推选为苏联宇航学会军事航空学院的第一位教授。

1931年,齐奥尔科夫斯基在他的自传中写道:“儿童时代以来,严重的耳聋使我完全不顾及日常的生活方式,也因此缺少‘交际’。这也许是我到了68岁仍然进展缓慢,没有取得真正成功的原因。沉思、计算和实验构成了我的全部生活。……重大的问题还远未解决,我是否拥有足够的能力或者健康,将我这些思想变成现实?"

在齐奥尔科夫斯基的论文和著作的影响下,一批火箭和航天爱好者走上了航天探索的道路。他的成就也被欧美广泛承认,德国航天先驱Hermann Oberth曾在致齐奥尔科夫斯基的信中说:“您已经点燃了火炬,我们绝不会让它熄灭。让我们尽最大的努力,以实现人类最伟大的梦想。”

齐奥尔科夫斯基开启了人类的航天时代。他曾说:

“人类现在还能力有限,但他们已经开始改变地球表面。在数百万年后,他们可能获得改变地球表面、海洋、大气层,甚至人类本身的能力。他们将像控制地球一样控制气候和太阳系。他们将跨越我们行星系统的边界;他们将直接触摸到太阳,并直接使用太阳散发出的新鲜能量,而不是利用其释放出来的那一点最后的光亮。”

“Men are weak now, and yet they transform the Earth’s surface. In millions of years they might will increase to the extent that they will change the surface of the Earth, its oceans, the atmosphere and themselves. They will control the climate and the solar system just as they control the Earth. They will travel beyond the limits of our planetary system; they will reach other Suns and use their fresh energy instead of the energy of their dying luminary.”

十九世纪初,齐奥尔科夫斯基认为人类在百万年后可能会获得改变地球表面的能力。仅仅两个世纪之后,人类已经实现了对地球表面陆地、海洋、大气的巨大改造。那么是不是在不远的将来,我们就能解锁控制太阳系的能力呢?

大航天时代正在开启

苏联的月球号和美国的阿波罗计划实现了人类对月球的探索。而我国奋起直追,从嫦娥一号到嫦娥五号,实现了月球的“绕、落、回”;天问一号,一次实现了火星的“绕、落、巡”。未来,我们还有嫦娥六号,月球背面采样;嫦娥七号,月球南极探测;嫦娥八号,配合嫦娥七号,为月球科研站完成技术积累。天问二号,小行星探测和采样;天问三号,火星采样;天问四号,木星及冰卫星探测。而且,还计划在2030年左右完成载人登月。未来十年,将是我国深空探测任务最密集的十年。

国家航天局已经发布了视频,未来将与俄罗斯合作打造月球科研站。要在月面上长期驻留,必然要涉及到资源能源的利用。在哪建立基地、有什么资源、如何利用?这些都是地球科学的主业,未来将大有可为。与此同时,商业航天如火如荼,国内外很多商业航天公司如雨后春笋般涌现出来。未来的世界将需要大量的相关领域人才。

我们正处在一个激动人心的时代。

行星科学

行星科学是地球科学的延伸,是深空探测的出入口。通过多年的努力,2021年10月26日国务院学位委员会批准设立行星科学为一级交叉学科,2022年2月24日教育部将行星科学列为普通高等学校本科新专业名单。具体情况在《行星科学一级学科建设两周年》一文中已有过详细介绍。这里不再赘述。

在行星科学各个异彩纷呈的研究方向中,有一个重要的研究方向叫比较行星学。

比较行星学

比较行星学研究什么?

让我们穿越回46亿年前的某一天,严格的说那个时候还没有“天”的概念,因为地球还没有诞生。一堆不起眼的星云和尘埃,受到了某种扰动,导致它开始坍塌,然后开始加速旋转,形成星云盘。随着中心物质越来越多,压力越来越大,温度越来越高,引发了核聚变,太阳诞生了。放眼宇宙,它只是无数普通的太阳之一,但后来我们知道,它很特别,因为它有我们。那么太阳形成时,初始物质状态是怎样的呢?前时代的恒星物质,来自红巨星、超新星,它们的分布又是怎样呢?

太阳形成之后,太阳星云的温度就发生了变化,靠近它的地方温度高,远离它的温度低。于是,中间必然有一个界线,叫做“雪线”。雪线以内,水是液态或者气态的,雪线以外,水是固态。那么,这样一个过程会造成怎样的物质迁移?又造成了怎样的内外太阳系差异呢?

再然后,行星开始形成。想象这样一个过程,尘埃开始聚集,形成小的星胚,然后是星子,然后是小行星,行星。而稍微大一点的小行星,会因为放射性衰变产生的热,开始分异,形成圈层结构。密度大的铁质熔体,进入中心形成核,密度低的硅酸盐熔体上升,形成壳。这些过程中发生了什么呢?

在行星形成之后,它们既有相同点,又都有各自独特的地方。到底什么是主控因素,到底什么导致了差异化?地球的板块运动是独有的吗?金星为什么会发生失控的温室效应呢?

这还没完,我们拥有一个独特的月亮。相比于别的月亮,它是如此的大,转得如此的快。以至我们的主流观点,公认地球和月球形成于一次大撞击,并在早期经历了岩浆洋过程,就是表面被几百公里的岩浆的海洋所覆盖。因此,地-月是个系统,是个整体,而月球保留了很多早期的记录,那么地球的早期到底发生过什么呢?

除地球早期之外,我们对地球深部也知之甚少。尽管地球深部的结构和成分,是固体地球科学的重要问题之一。但我这里要介绍的,是比较行星学视角。比如,我们可以通过陨石撞击,或者高温高压实验的模拟,来理解行星内部到底由什么构成?又具有怎样的结构?

从太阳到行星到地球,之所以如此特别,都是因为这里有我们,有生命。生命的起源和演化,一直是困扰我们的终极问题。尽管生命的组成材料,在太阳系几乎随处可见,陨石中发现了多种有机物,隼鸟2号的样品中也发现了多种氨基酸。这些有机物如何形成的,它们如何分布的,哪些有机物才是真正的生物标志物?

有了生命,才需要考虑宜居环境,那么什么是宜居环境?火星,两极有冰盖,有地下湖,适合微生物生存吗?木卫二,土卫二,有地下海洋,甚至有水热系统,能孕育生命吗?

以上这些问题,很多都还没有找到答案,仍然需要大家来探索。如果你对这些问题感兴趣,但又苦于没有途径,那应该怎么办呢?

中国科学院地质与地球物理研究所,地球与行星物理院重点实验室,比较行星学课题组欢迎你!

你能做什么?

中国科学院地质与地球物理研究所,地球与行星物理院重点实验室,比较行星学课题组长期招收硕士、博士研究生及博士后,也欢迎本科生来进行合作学习。

在这里,你不一定能上天,但是你能得到天上来的第一手资料,在人类探索深空的旅途中留下你的“足迹”。

你可以通过分析就位探测数据、陨石样品和地外返回样品,获得太阳系或行星演化的信息。

在这里,你不一定能上天,但是你可以在实验室和计算机里重建你心中的宇宙,为未来的深空探测指引方向。

你可以通过各种模拟的手段,来解决探测无法解决的问题。比如行星内部的物质组成、天体化学的反应过程、以及陨石撞击过程的模拟。

在这里,你不一定能上天,但是你的作品很可能会上天,成为未来的深空探测中的一把利剑。

你可以做月球、火星环境模拟仓,可以设计针对不同行星表面土壤的性质的分选装置,可以为地外稀薄大气设计采样器,还可以为地外珍贵样品的分析研发更高精度的分析仪器。

在不远的将来,月球上将会留下中国人的足迹。不仅如此,我们还要在月球上建立基地,在那里看星星、看地球,开启星辰大海的探索之旅。无论你以前是学什么的,数理化天地生,工程技术,你都可以加入我们。我们一起为人类的深空探测事业贡献一份力量。

并且,你也不一定不能上天。毕竟当年施密特也是这么一步一步走上月球的,不是吗?

Harrison Hagan Schmitt在搜集月球标本 |NASA

参考文献:

施密特和齐奥尔科夫斯基的相关材料由网上资料整理而成

Joseph M. Boyce, Peter Mouginis-Mark, Mark Robinson. The Tsiolkovskiy crater landslide, the moon: An LROC view. Icarus, Volume 337, 2020, 113464. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2019.113464.

TURNER, G., CADOGAN, P. & YONGE, C. Apollo 17 Age Determinations. Nature 242, 513–515 (1973). https://doi.org/10.1038/242513b0 -

向着星辰与深渊,在太空中冒险需要注意什么?2023-02-03

向着星辰与深渊,在太空中冒险需要注意什么?2023-02-03

如果人类真的能像科幻电影和小说中一样,能在长久地在太空中航行,想想是不是有点小激动呢?

我的三体之星舰地球(来源:bilibili-我的三体)

前不久我国发射的问天实验舱舱携带的水稻种子和拟南芥种子成功发芽,目前长势良好。长成的太空水稻还有一个好听的名字叫“小薇”。

长势良好的太空水稻和拟南芥幼苗(来源:bilibili-我们的太空)

除此之外,问天实验舱还搭载了一个生命生态实验柜,在其中放置了藻类,水槽和斑马鱼形成了一个微小的生态系统。通过观察微型生态系统的生命参数可以为将来在太空中建立大型生态系统打好基础 [1]。

问天实验舱成功发射(来源:央广网)

所以,在太空中生活需要注意些什么呢?

微重力的环境

首先,我们在太空中是感受不到重力的,大家可以随便飞!

这是因为,当我们在宇宙飞船、空间站或者月球上时,由于它们都绕着地球转动有一个向心加速度,可以作为一个非惯性参考系。我们在其中会受到惯性力,这个惯性力也可以被称为惯性离心力,力的大小与地球的万有引力相同,方向与万有引力相反,所以就感受不到地球的重力了。

(Tips:非惯性参考系就是具有加速度的参考系,在分析非惯性参考系中物体的运动时要加上一个惯性力,惯性力的大小为物体的质量乘以该参考系的加速度,方向与该参考系的加速度方向相反。)

在电影星际穿越中,主角团们在进入空间站后通过使空间站自转而模拟出了重力,这个重力实际上是由于空间站自转而产生的另一个惯性离心力。

星际穿越中旋转的空间站(来源:电影星际穿越)

假设空间站的尺寸为100m,通过简单的计算可以知道,要实现与在地球上相同的重力,空间站的转速相当于地球自转速度的6000倍。

同样的,要改变重力,只需要设计一个可以提供不同转速的装置就可以了。在问天实验舱中就设计了一个900mm大小的离心机,通过控制转速可以实现重力的精细调节。

看到这里大家不禁想问,在地球上有没有实现失重的办法呢?

众所周知,自由落体是一个失重过程。根据这个原理,人们发展了一种微重力实验室:失重飞机。

一个架次的失重飞行由若干个失重抛物线组成,每个失重抛物线包括4个阶段:急跃升阶段、失重阶段、下降阶段和平飞阶段[2]。每次飞行可以实现15~20次失重次数,每次失重可以持续25~28秒。失重水平可以达到0.01g。

失重飞机一次抛物飞行曲线示意图(来源:参考文献[3])

除此之外,还可以将高空气球在预定高度释放落舱实现失重。这也是一个自由落体过程,失重时间在30~60s,失重水平可以达到10-4g [4]。这些微重力实验室由于失重时间短所以只能完成一些简单实验,可以为之后进入太空中打好基础。

依靠自由落体可以模拟出一个真实的失重环境。

除此之外,可以再想一下:如果给人施加一个向上的大小等于mg的力以抵消重力,不就也达到了失重的效果了吗?

所以人们又发展了中性浮力水槽的失重实验,人体通过在水中增加或减少漂浮器的方法,使人体受到的浮力和重力相等从而实现等效失重 [5]。

航天员进行水下训练(来源:央视新闻)

但是注意在这种情况下,只是人体整体实现了失重的效果,人的组织、器官等还受到重力作用。通过这个方法可以模拟太空行走,失重工程控制等训练。

如何阻挡强辐射环境?

宇宙中的强辐射一般是高能量的粒子。一方面是始终存在的来自宇宙深处的高能质子,离子,或者介子等带电粒子;另一方面是偶然发生的太阳质子事件。宇宙射线中最高能量的粒子的能量甚至能达到地球上加速器所能提供最大能量的几千万倍 [6]。

高能粒子照射到物体表面,会与物体表面的上的原子、分子发生相互作用。对于人体来说,强辐射会使皮肤受到损伤,诱导细胞癌变。

物质中的原子一般通过共价键,离子键,金属键,或者通过分子间的范德瓦尔斯力结合在一起。

这些结合方式本质上是通过原子的外层电子实现的。

所以,如果原子中的外层电子从高能粒子中获得能量,就会脱离出原子,进而破坏了这些化学键,导致原子之间无法稳定结合,从而损伤物体。

除此之外,高能粒子可能会与原子中的内层电子相互作用产生大量有害射线。

首先是电子获得很高的能量直接从固体中脱出,其次是当内层处于低能级的电子从固体中脱出后,外层处于高能级的电子跃迁到低能级从而辐射光子,辐射出的光子也被称为x射线,然后辐射出的x射线进一步激发内层电子从而辐射二次电子。

高能射线与原子中的电子相互作用

更高能量的粒子甚至可以和原子核相互作用,打破核力的束缚,从而辐射出质子、中子。

那么如何阻挡这些高能粒子呢?

一个直接的想法是采用厚厚的材料作为屏障。但是这个方法需要极多的材料,即使屏蔽一个宇宙飞船大小的空间,所需要的防辐射材料就需要以吨为单位[6]。同时高能粒子与材料相互作用再产生的电子、中子、x射线等次级辐射,也会产生新问题。

另一个考虑是:既然这些高能辐射都是带电粒子,那么利用电场或磁场是不是就可以约束粒子或者改变这些粒子的运动轨迹呢?

地磁场的作用就是这样保护了地球上的生命不受宇宙高能射线的损伤。

带电粒子在磁场中运动时会受到洛伦兹力的作用,从而改变运动轨迹。电场也会给带电粒子施加电场力,从而改变粒子速度的大小和方向。

通过合理设计外部空间的电磁场分布,可以使来自宇宙的高能射线发生偏转或减速,从而保护我们的空间站。

值得一提的是,带电粒子在电磁场中的运动轨迹,如下图,是常见的高考题目了。

电子在电磁场中运动受到电场力和洛伦兹力的作用

所以小盆友,我这里有一套五三秘籍,带领人类飞向宇宙的重任就交给你了!

我们可以在航天器表面通上电流产生磁场,模拟出地磁场的分布。

或者利用低强度的磁场使周围空间中的热电子聚集在航天器周围,形成电子云,从而产生强大的电场,进而阻挡带电粒子。

也可以在航天器主舱体上连接四个金属球,分别带负电,从而形成一个非对称的静电场分布,直接偏移周围带电粒子的运动轨迹。[6]

空间站主体舱加四金属球防护装置结构图(来源:餐参考文献6)

当然实际操作中防辐射的防护材料和电磁场的方法肯定是需要搭配使用的。

生活必需品:氧气和水

要想在太空中长期生存,从地面上自带氧气和水毕竟是有限的,那么有哪些方便快捷的生产氧气和水的方法呢?

电解水就是一个简单的方法。通过构造一个电解池,阳极处水分子被氧化失去电子生成氧气和氢离子,氧气随着水流排出,氢离子与固体聚合物膜内水分子结合后在电场的作用下迁移到阴极,阴极处氢离子得到外电路的电子被还原成氢气。

固体聚合物电解水电解池原理图(图片参考自文献[8])

通过电解水除了得到了我们想要的氧气之外,产生的氢气也会有大用处。

人吸收氧气呼出二氧化碳,注意到二氧化碳中也存在氧原子,所以可以利用二氧化碳与氢气发生反应产生水。

但是由于氢气和二氧化碳的性质都比较稳定,所以需要采用催化剂(金属铁、钴、镍、钌)在高温高压的环境下使其反应。由于二氧化碳和氢气混合的比例不同会额外产生一氧化碳、碳单质、甲烷、甲醇等物质,所以在实际操作中需要仔细控制二者参与反应的比例防止产生不利物质。

除此之外,利用过氧化钠和二氧化碳之间的反应也可以生成氧气。

利用二氧化碳制备水和氧气的反应方程式

除了化学反应之外,我们还可以回收日常用水和尿液。通过蒸馏-冷却的方式将纯净水再次制备出来。

水在太空中会表现出与在地面上不同的样子,在没有重力的情况下,水的内部也不存在压强了。但是由于水分子相互间的吸引力,水依然有表面张力。

一团水在太空中最自然的存在方式是形成一个球形。这是因为在相同体积的情况下,球形物体的表面积最小,而液体的表面能等于表面张力乘以表面积,所以在太空中保持球形可以使水的表面能量最低,也就是最稳定的状态。

在之前太空授课中有一个水稳定地存在于杯子中的现象,和在地球上的杯中水一模一样,广大网友还对此展开了一番讨论,这是怎么回事呢?

太空授课中与地面无异的杯中水

这是由于水与玻璃杯表面发生浸润。

在固体与液体接触的表面会有一层附着层。液体分子对附着层中分子的吸引力为内聚力,方向指向液体内部;固体分子对附着层中分子的吸引力为附着力,方向指向固体内部。

若附着力大于内聚力,则附着层分子所受的合力指向固体内部,所以液体分子都会向附着层移动,但是这样又增大了液体与固体的接触面积从而增大表面能量,所以最终会形成如下图所示的浸润平衡的现象。[9]

液体浸润现象(来源:秦允豪《热学》)

Ps:这杯水是宇航员姐姐一滴一滴地挤到杯子里的(是一个很辛苦的过程呢),只要不再对其施加外力,这杯水就会一直保持那个样子。

那么气体在太空中又表现出什么现象呢?

相比于液体,气体分子间的间距要大得多,所以就不存在分子间的吸引力了,气体的压强来自于气体分子的热运动,所以氧气还是自然地逸散在空间中,和在地面上没有区别。

种菜

我们将视角进一步往前看,如果在太空中可以大规模种植植物,建立生态系统,植物可以通过光合作用吸收二氧化碳产生氧气,那么不仅可以解决水和氧气的问题,同时也能解决食物的问题。

前面提到,在太空中大部分时间是处于微重力环境下的。对于植物来说,没有了重力的约束,可能就不需要土壤的支撑了。细胞之间不再受到重力的挤压,彼此间的距离就不会太紧凑,同时细胞可能会朝着四面八方肆意生长,这样种出来的植物可能就会比在地球上大。

但是微重力也可能影响细胞骨架,导致细胞的生长可能出现畸形,或者会影响细胞膜的性质,从而影响细胞间物质的交流,同时微重力也会影响细胞分裂周期[10]。

总之,微重力对植物生长的作用依然是当下太空微重力科学研究的重点。我国发射的问天实验舱也携带了研究微重力情况下植物和细胞生长的实验舱。

在太空中大部分情况是缺少土壤的,所以可以采用水耕栽培的方法种植植物。水耕栽培又被称为无土栽培,在地球上通常用来克服土壤栽培遇到的盐渍化,病虫害,酸碱失衡等困难[11]。水耕栽培通过调配适当的营养液使植物生存。

一般的新鲜植物有75%~95%的部分为水分,剩下的干物质包括C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S等基本元素和Fe、Mn、Zn、Cu、Mo、B、Cl、Ni等微量元素,微量元素具有调节植物的新陈代谢,参与物质的转化和运输、信号传递和渗透调节等功能[12]。

为了给植物提供足够的基本元素和微量元素,我们可以将含各种元素的化合物与蒸馏水溶解混合调配成营养液,同时需要设定一定的溶液PH值。

栽培过程为首先选择饱满无虫病的种子,其次消毒使其在培养过程中不被细菌感染。

然后用水浸种使种子吸足水分,种皮膨胀,从而使种子可以吸收氧气,加强种子代谢、酶促反应等生命过程。

再其次等待其发芽后移栽至营养液中,最后定期更换营养液同时及时补充消耗的氧气[12]。

以水稻水耕栽培为例,从左到右分别为水稻种子吸水露白,发芽以及移栽过程。(来源:参考文献[12])

土壤种植或许也是一种在太空中种植植物的方法。比如在电影火星救援中,主角就是通过利用粪便种植土豆为生。

马克在火星种土豆(来源:电影火星救援)

但是要大面积的进行土壤种植还是需要更加细致的研究外星球土壤的理化性质,然后对土壤进行改造,使土壤可以储存水分、矿物质。同时土壤中必须存在细菌、真菌组成的生物群落以保证植物根际圈的存在,这是因为微生物的氮代谢,发酵和呼吸作用等生命活动对植物根系生长有着重要作用,微生物与植物间形成共生、拮抗和寄生的关系[13]。

总之,在太空中进行土壤种植依然处于一个畅想的阶段,我们先安下心来研究一下刚从月球带回来的月壤吧。诶嘿!

失去梦想之月壤不能种菜(来源:bilibili-光明日报)

用电问题

通过以上的分析过程,想要在太空中生存,不管是生产氧气和水,或者种植植物,更不用提空间站和仪器的运行,这些都是需要大量的能量或者电力。那么在太空中如何发电呢?

能直接想到的一个方法当然是利用太阳能发电了,也就是利用光电效应将光能转化为电能。

对于一个原子来说,电子分布在原子核外部的各个能级之上,当两个原子互相靠近时,这些能级就会发生分裂。对于固体来说,其内部存在大量互相靠近的原子,同时由于原子排列是周期性的,会导致原子中的电子轨道互相交叉从而形成能量连续分布的能带。能容纳电子的部分称为允带,不能容纳电子的部分称为禁带。禁带的大小称为能隙。

允带又分为导带和价带。对于一个半导体来说,在没有外部干扰的情况下,绝大部分电子都处在价带中,不参与导电。只有少部分电子受温度影响会跃迁到导带中参与导电,温度越高,跃迁到导带中的电子越多,这就是半导体随温度升高导电性会变好的原因。这些热电子为平衡载流子。

固体中能带的形成过程及半导体的电子分布

对半导体实施不同的掺杂会变成n型半导体和p型半导体。比如对于硅单质来说,它本身是一个本征半导体,也就是激发到导带的电子和价带的空穴一样多。

如果掺杂磷原子,会额外引入一个电子,从而导致电子比空穴多,主要靠电子导电,也就成为n型半导体。如果掺入硼原子,会额外引入一个空穴,从而导致空穴比电子多,主要靠空穴导电,也就是成为p型半导体。

将p型半导体和n型半导体合在一起就成为了pn结。

由于n型半导体中电子浓度更高,所以电子会发生空间扩散,从n型半导体中扩散到p型半导体中。电子离开n型半导体原本的区域后会留下不可移动的正离子实,形成了正电荷空间区域;电子进入p型半导体填补了原本区域中的空穴,形成了负离子实的负电荷空间区域。电子的空间扩散导致原本中性的二者出现了空间电荷区域,从而在内部形成电场[11]。

当光照射到半导体上时,如果光子的能量大于半导体的禁带宽度,大量电子会吸收光子的能量跃迁到导带中称为非平衡载流子。对于pn结来说,这些非平衡载流子通过内部自发的电场发生迁移,形成电流。太阳能电池就是依靠这个基本原理将光能转化为电能。

pn结光生电流原理示意图

除此之外也可以利用核反应发电。核能发电目前主要的方式是核裂变,未来期望能实现可控核聚变。

不管是核聚变还是核裂变,基本原理都是原子核在极高温下失去质子或中子,质子和中子重新形成新的原子核。新原子核形成的过程中,参与反应的旧原子核和质子中子的总质量大于新的原子核的质量,这是因为原子核内部质子和中子是靠核力的吸引结合在一起的,所以结合能是负的。所以在后面这个过程会发生质量亏损,根据爱因斯坦质能方程,亏损的质量会转化为巨大的能量。

比如一个典型的轻核聚变过程为氘核(一个质子加一个中子)反应生成氦原子核(两个质子加两个中子)、质子和中子的过程,中间产物伴随着氚核(一个质子加两个中子)和氦3(两个质子加一个中子)的产生[15]:

那么如何将核能转化为电能呢?

其实方法很简单,就是烧开水。核能加热水使其变成具备很高动能的水蒸气,水蒸气吹动机械叶片通过电磁感性效应产生交流电。

交流发电机原理图(图源:百度百科)

未来是否能发展其他的发电方式呢?

答案是有的,比如利用热电材料进行温差发电。

对于一个热电材料来说,如果其两端有着不同的温度,就会产生一个电动势,连接上导线短路,就会产生电流。

热电效应示意图(来源:参考文献[16])

热电效应最早由德国科学家塞贝克在1821年发现。其基本原理为:对于半导体来说,其热端的载流子会比冷端具有更大的动能;同时,前面我们提到,热激发也会使载流子从价带跃迁到导带,所以热端跃迁到导带的载流子更多。两者共同的作用使得载流子会扩散到冷端,从而使得半导体两端产生电荷的积累。

比如对于n型半导体,电子从热端迁移到冷端,从而在冷端积累负电荷,热端形成正电荷区域,所以半导体的两端就会形成电势差。[16]

目前热电材料依然处于发展阶段,但也有着广阔的应用前景。

结语

好了,你已经掌握了在太空中生存所需要了解的基本知识了,做好去太空安家和冒险的准备了吗?

虽然但是,人类要飞向宇宙还有着很远的路,需要依靠各行各业每个人共同的努力。

总之,让我们向着远方的星辰和宇宙的深渊,前进!

转载内容仅代表作者观点

不代表中科院地质地球所立场

如需转载请联系原公众号 -

火星是否有过生命?通过来自火星的陨石,我们找到了最接近这个答案的证据 | 胡森2023-02-02我从2006年开始做陨石研究, 经手的陨石大概有好几千块, 但是在野外找到陨石的感觉还是特别难忘的。

火星是否有过生命?通过来自火星的陨石,我们找到了最接近这个答案的证据 | 胡森2023-02-02我从2006年开始做陨石研究, 经手的陨石大概有好几千块, 但是在野外找到陨石的感觉还是特别难忘的。

我从2006年开始做陨石研究,

经手的陨石大概有好几千块,

但是在野外找到陨石的感觉还是特别难忘的。

大家好!我是胡森,来自中国科学院地质与地球物理研究所,非常荣幸给大家介绍一些关于陨石的故事。

陨石能告诉我们什么?

沿着陨石,我们可以追溯太阳系发生的很多事情。所以陨石是天上掉下来的星星,也是太空带给我们最珍贵的礼物。

那么首先来看什么是陨石。我们知道,陨石滑落天空的时候,会高速地穿过大气层摩擦生热,这个现象通称火流星。火流星没有烧完的、落在地球上的东西就是陨石。

大家可以想象一下陨石降落,是不是和看到的这张图是一样的?其实,我们的神舟飞船返回地球的时候,和陨石降落是同一个现象。我们也可以看到宇宙飞船发光,在飞船上也会产生部分烧灼痕迹,这和陨石是非常相似的。

石陨石

也正是因为这个过程,能让我们去区分什么是陨石,什么不是陨石。所有的陨石经过大气层的时候,它都会留下痕迹。烧蚀的痕迹会在陨石的表面上留下印记,形成一层黑黑的、薄薄的、1毫米左右厚的熔壳。

左:铁陨石 右:石铁陨石

科学家经过很多年的研究,发现陨石其实也分很多类。通过陨石中金属铁镍的含量,可以将陨石分成石陨石、铁陨石,还有右图这样非常漂亮的橄榄陨铁,属于石铁陨石。铁陨石里90%以上都是铁镍金属,我们可以看到一些它自身具有的独特特征(左图)。这些陨石基本上都是来自位于火星和木星之间的小行星带,因为这些小行星的轨道很容易受到其他行星的轨道扰动,落到地球上就变成了陨石。

左:月球陨石 右:火星陨石

最近几十年,科学家们也同时发现:除了来自于小行星的陨石,还有来自于月球和火星的陨石。对于我们的月球探测、火星探测,它们会告诉我们很多很多相关的故事。

那么接下来,如此神秘陨石具体能告诉我们什么?

这是一块非常著名的陨石。1969年,它降落在墨西哥的阿连德镇,所以也叫阿连德陨石(Allende)。这块样品最独特的地方在于它保存了太阳系最早形成的固体,就是图片中绿色箭头所指的,放大到右下角的CAI,也叫富钙铝的包体。它帮助科学家精确划定了太阳系演化的起点,得出太阳系的年龄是45.67亿年。正是因为这块样品这么独特,科学家们才能根据这块样品去追溯、去发现我们太阳系在45.6亿年前发生了什么事情。它也帮助了好几百位博士通过研究它拿到了博士学位,所以这是一块非常重要的标本。

人类去探测火星,其实最重要的目标就是探测生命。但是目前为止,火星陨石是唯一能在实验室开展研究的火星样品,预计到2030年左右,我们才能把火星样品从火星带回来。

这是1984年美国南极考察队在南极的阿伦山脉回收的一块样品,叫做ALH84001。在1996年,一个震惊全球的结果诞生了:在这块火星陨石中找到了化石!就是右图中像虫子的这个部分。找到化石就说明了火星有生命。不过,后续研究发现,右图中这个疑似虫子的东西还真不是化石,而是一个定向排列的碳酸钙,和生命没有相关性。但是,这个工作直接促进了人类对火星的探测,包括后面的机遇号、勇气号、凤凰号、好奇号、毅力号,也包括我们现在的天问一号,都是为了去火星寻找与生命相关的一些痕迹。

2011年,提森特陨石(Tissint)在摩洛哥降落,它在降落的时候就被人们发现了,所以它基本上没有受到地球有机物的污染,给我们提供一个非常好的机会来研究火星是不是曾经具有有机物或者生命。经过实验室分析发现,这块样品里面确实含有很多富碳的东西,可能是和生命相关的,这是我们目前为止能找到的最接近火星是否有生命的答案的证据。

所以说,陨石不仅可以探测太阳系是怎么来的,而且帮助我们更加了解月球和火星。

去哪里去找陨石?

前面提到的这些陨石,有我们找到的,也有很多是全球的陨石爱好者找到的。那么去哪里找陨石?任何人找陨石最先想到的可能就是南极。

首先,南极是块大陆,表面覆盖着冰层,冰层和陨石的颜色对比度很大,更容易发现陨石。第二,南极温度很低,石头落到南极的时候,不容易风化消失变成土。

但是,科学家们去南极找陨石也不是一帆风顺的。这是我们国家第四次格罗夫山考察队在南极找陨石的照片,大家都是猫着腰去找陨石的,特别投入。找到陨石的时候,都会留下发现者的名字。另外还有一件很有意思的事,南极有的区域找了三四次,每年都能找到样品,就像割麦子一样,每年都能长出一茬来。

我们将已找到的陨石区域投到南极的地图上,绿色的是美国队找到的样品,蓝色的是日本队,红色的是中国。我们中国队虽然只去了一个点,但在这一个点就找到了1万多块样品,是目前为止南极最富集陨石的区域。

从地图上可以看出来,南极陨石的分布是有规律的,不是随机分布的。那么为什么有的地方没有陨石,有的地方有而且这么富集?这可以用上面这张图来去解释它。所有的陨石落在南极的时候会被保存在冰层或者雪里面,长时间来看,南极的冰雪会像水流一样流动。那么特别是遇到山的阻挡的时候,冰相对于石头来说,更容易蒸发掉,直接参与了大气的循环,但是石头就保存下来了。这就是南极为什么会有这么多陨石的原因。

这是我们的两位工作人员,一位是机械师,一位是记者朋友,他们找完陨石最开心的时候。每人肩上扛了一袋子“天上的星星”,脸上泛出来最天真、最灿烂、最满足的笑容。

我也有一次亲身找到陨石的经历。说实话,我从2006年开始做陨石研究,做到了2010年的时候,我经手的陨石大概有好几千块,但是在野外找到陨石的感觉还真是不一样。

我们那次队里有10位队员,我排行老9。可能大家都看不清楚,都够黑的对吧。因为南极的那些自然条件,需要很多的防护装备。这一次组队也很有纪念意义,也是我们南极考察以来首次有女队员进入内陆考察。我们第一站设的目标就是南极格罗夫山的最高峰,叫做梅森峰。

这是梅森峰的照片,大家可以看到它周围全是蓝冰。我们当时看到山脚下布满了石头,心里哇凉哇凉的,这怎么能找到陨石?全是石头,相当于要在石头里面挑石头,跟海底捞针是一个道理。但是,在里面仔细搜索几遍之后,我们就发现说这石头也不错。有直接从梅森峰掉下来的,也有从别的地方搬运过来的。能把别处的石头搬运到梅森峰的脚底下,那么也可以把别处的落下来的陨石搬运到这儿。

所以我们还是怀着一颗坚持的心,希望能在这里找到陨石。在这个地方第一次找陨石确实很不容易,从早上到晚上,就在快结束、预计可能再干半个小时,要是再找不到就要回营地休息的时候,我们看到了一块样品。我第一次看到陨石,确实不太敢认,只是看着这块样品有点像。为了确认,我们赶紧把墨镜和风镜摘了,趴在地上看,最后发现了熔壳,才确定这是块陨石。所以我们赶紧跟我们队长说,队长,我们找到样品了,找到陨石了。

所以就有了图片中这块样品,还有它后续的一个新闻报道。去南极找陨石真是很有意思的一件事情。

在我们国内或者说在地球上,其实还有一个陨石的宝库:戈壁和沙漠。地球上表面积30%左右是被陆地覆盖的,这30%的区域又有很大片的面积是戈壁和沙漠,包括我们国家的西北以及西北非、中东、美国西部、智利的一些区域,都有很大面积的戈壁和沙漠。

2010年,我国新疆的哈密地区发生了陨石雨降落事件。它就像是一场雨,图片中不同的绿色圆点代表了不同的石头的重量,是沿着线分布的,总共发现了大概四五百公斤的样品。为了确认这件事情,我们也组了个队去考察。

这是我们当时去哈密地区的照片。相对于南极来说,去沙漠地区会比较容易。我们开着车,吃着火锅,唱着歌可能就去了。这就是当时的地形,这个地形对于戈壁来说非常普遍。但是可以看到底下山与山之间还是有一个洼地的,这个洼地里边可以看到有很多车跑过的痕迹。

我们也去跑了一下,很幸运的是,图片中这块陨石就静静地埋在车辙两米之外的地方,等着我们去发现。

这块石头也是沙漠陨石里非常典型的一个,很有特点。它有半截的部分是埋在沙子里的,由于它含有一些金属,落地后经历过地表水风化,形成了明显的锈迹。它另一面可见明显的熔壳,这个黑油油的区域就是陨石穿过大气层烧蚀留下的痕迹。

陨石能回答什么问题?

我们找到了陨石之后,其实还有后面的活儿,才是我们科学研究的重点。

左:野外(拍照,经纬度) 右:实验室(称重,拍照,物性测量等,切割,加工)

在野外发现陨石的时候,我们会先给陨石拍照,一般不会直接把它翻过来,要先记录它的经纬度、原始产状。之后我们将陨石送到实验室拍摄更精细的照片,给它拍特写。我们还要开展一些物性的分析。这个工作做完之后,那么我们就可以拿这个陨石去切割了,切割成不同的形状,把它制成不同形式的样品。

左:样品制备 右:显微镜、扫描电镜、探针等分析

接下来,我们就可以对陨石样品开展各种各样的分析,研究这块陨石是哪来的?是小行星、月球还是火星的?它发生过什么事情?或者说举个例子来说,就是我们前面提到的提森特陨石。这个提森特陨石降下来之后,我们可以知道它是陨石,但是什么类型的陨石是不知道的,需要做更详细的一些分析。

对我来说,我可能比较关注这个样品里面有没有水和有机质,一些研究者可能更关心其他方向的问题,从而进行更深入的研究工作。陨石还是挺神奇的一个东西,记录了太阳系演化的奥秘,在它的身上会发生很多的故事。

我们遥望星空的时候,也会回望地球。地球为什么会如此的特殊?其实是跟太阳系的演化是密切相关的。随着科技的进步,我们人类肯定是会摆脱地球的摇篮,那么我们去太空探索或者说在太阳系遨游的时候,我们要去探索什么问题?是去探索生命还是去探索别的东西?这也可以通过陨石的研究来寻找答案和线索。

另外一个可能还需要我们回答的问题,就是太阳系演化到了现在这个阶段,我们的地球未来会演化成什么样子,会演化成火星现在的样子吗?还是会演化成金星现在的样子吗?这可能需要几代人,甚至好多代人去探索。

所以说我们现在赶上了一个好时候,就是我们的征程是星辰大海。这是我们的可能,也更是你们的。

谢谢大家!